|

|

|

|

| 蒲原宿 | 古屋敷 | 古屋敷の説明板 | 古屋敷通り |

中世東海道(蒲原宿〜吉原・見付)

| 日時・行程 |

| 2011年9月25日 |

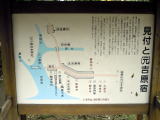

| 蒲原宿(東海道西木戸跡・古屋敷) 〜 新蒲原駅 〜 吹上六本松 〜 |

| 東富士見橋 〜 富士川右岸堤防 〜 R1新富士川橋 〜 富士川左岸堤防 〜 |

| 五貫島 〜 早川橋南 〜 三四軒屋 〜 川成新町 〜 中丸五軒屋 〜 |

| 多胡宿 〜 吉原湊(田子の浦港) 〜 渡し場跡 〜 (迂回) 〜 渡し場跡 〜 |

| 阿字神社・里宮 〜 阿字神社・奥宮 〜 見付宿 |

| 地図 |

|

|

|

|

| 蒲原宿 | 古屋敷 | 古屋敷の説明板 | 古屋敷通り |

| JR東海道線の新蒲原駅を降りて近世東海道蒲原宿の西木戸跡に向かう。今回の中世東海道を東下り |

| する出発点をこの場所にとった。県道396号の向い側に細い道が東方向に伸びている。蒲原宿は中世 |

| 現在の西町から御殿踏切を挟んで新諏訪町あたりまでであった。ここを古屋敷地区と呼んでいる。近世 |

| 東海道の蒲原宿は元禄12年(1699)の高潮被害で壊滅し北方の本町に所替となった。「海道記」に |

| 見える蒲原宿に泊まったという記述はこの古屋敷通りである。 |

|

|

|

|

| 御殿踏切 | 御殿踏切から御殿山を見る | 新蒲原駅 | 駅前のイオンタウン |

| 古屋敷通りの中間点で街道はJRの御殿踏切を渡る。ここから北方に見える御殿山の下が新しい蒲原 |

| 宿の位置である。古屋敷通りを抜けると新蒲原駅の前に出た。駅前にはイオンタウン。駐車場の北縁 |

| に沿って東に進む。 |

|

|

|

|

| 富士山が見え始める | 発電所の送水管 | 日本軽金属蒲原工場 | 六本松公園 |

| イオンタウンを過ぎた所が日本軽金属第二発電所。JRの線路、県道396号の向こうに送水管が見えて |

| いる。このあたりで初めて富士山が見えてくる。一説によるとここから富士川までのあたりで山部赤人が |

| 有名な歌を詠んだとされている。やがて日本軽金属蒲原工場の正門前を通り過ぎ左手、蒲原中学校の |

| 入口前に公園が見えてくる。六本松公園で休憩。 |

|

|

|

|

| 吹上六本松 | 吹上六本松の石碑 | 浄瑠璃姫の石碑 | 浄瑠璃姫の墓 |

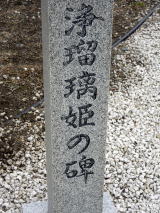

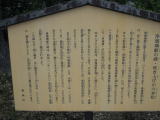

| 小公園内には吹上六本松の碑と浄瑠璃姫の墓石が建っていた。かつてはこのあたりから富士川に |

| なっていたようで、渡船あるいは渡渉して富士川の乱流を渡っていた。また六本松は京への上りで |

| 吉原湊から蒲原宿への渡しの目印でもあったようだ。そしてこの地には義経と浄瑠璃姫の伝説があり |

| この地で亡くなったとされる浄瑠璃姫の墓石も建てられ、その後の永禄12年(1559)には蒲原城攻めを |

| した時の武田軍の本陣にもなったそうである。 |

|

|

|

|

| 吹上六本松の説明板 | 六本松公園から御殿山を見る | 蒲原中学校 | 新栄町から見える富士山 |

| 吹上六本松にて休憩しながら御殿山を振り返る。当時は蒲原宿を出てから見付宿までの間、幾筋もの |

| 富士川の支流を越えて吉原湊の東岸まで行かなければならなかったと 思うと雨天での増水や洪水も |

| あっただろうし困難を極めたであろうことは察することができる。六本松の北にある蒲原中学校の正門 |

| 前から北東方向に歩いていく。 |

|

|

|

|

| 東富士見橋 | 小池川の河口方向 | 富士川右岸堤防 | 富士川緑地公園と駿河湾 |

| このあたりは新しい住宅地として開けている。新栄町を通る小池川(東富士見橋)を渡り、右折して |

| 富士川堤防に向かう。先に見える国道1号が高架になっている所をくぐって右岸堤防に出る。近世 |

| 寛文11年(1671)代官古郡氏による治水工事以来、現在の流域になっているが当時の渡船場は |

| おそらく国道1号のすぐ南側のこの位置から対岸の五貫島までであったと思われる。 |

|

|

|

|

| 右岸堤防から見る富士山 | 右岸堤防から見る対岸 | 国道1号新富士川橋 | 富士川河口 |

| 富士川堤防から眺める富士山は絶景である。右岸堤防からすぐ国道に上る階段があり、新富士川橋の |

| 歩道を渡る。対岸には富士市の基幹産業である製紙工場の煙突が見えている。また南側はもうすぐ |

| そこに富士川の河口が見えてその向こうにはキラキラと駿河湾が広がっている。 |

|

|

|

|

| 富士川左岸堤防 | 左岸の富士川緑地公園 | 左岸堤防を下りる | 五貫島工場地帯を通る |

| 新富士川橋を渡り終えると左岸堤防には河口より1.1kmの表示があった。河川敷は両岸とも運動 |

| 公園の富士川緑地公園になってさかんにスポーツをしている富士市民の姿がある。左岸堤防を橋を |

| 下りてから2〜300mも行った所に堤防下に下りられるところがあって、五貫島の工場地帯の中に |

| 入って行く。 |

|

|

|

|

| 五貫島工場地帯から住宅地へ | 早川手前のT字路を右折 | T字路左側は早川橋 | 宮島の水路脇の道を左に入る |

| やがて工場地帯を抜けて黄色くなった水田の向こうの住宅地をめざす。五貫島は道路がマス目のよう |

| になっているため、ひたすら真っ直ぐ東の方向に向かって進む。早川の手前のT字路に突き当たる。 |

| 左は早川橋、ここは右折して南下。しばらく行った所で左手に水門のある用水路が見える。このあたり |

| はもう宮島の住宅地のために古道らしさは全くない。その上、行き先の田子(多胡)から吉原湊まで適当 |

| な道を通るより他はない。つまりはなるべく直線状に見付方向を目指す。 |

|

|

|

|

| 市営早川団地前を通る | マンションの右脇から県道へ | ポリプラ工場前を東進 | 早川を渡る |

| 用水路脇の道から市営早川団地の南側を通り県道341号は三四軒屋に出る。ここはポリプラの工場 |

| 前 である。出た交差点を左折して県道を歩き早川を渡る。 |

|

|

|

|

| JAライスセンター前で左折 | 右手のファミリーマートを右折 | 中丸に入りセブンイレブンを右折 | 県道に出て左折 |

| やがてJAライスセンターが右角にある交差点を左折する。このまま右折すると県道341号のままだ。 |

| 左折してすぐのファミリーマートのT字路を右折して東進。ここから中丸に入ってセブンイレブンの信号を |

| 右折すると先ほどの県道341号に合流する。このあたりが五軒屋。県道に出た所から東の方角を |

| 見る。どうやらその面影は全く残っていないが、中丸・小須地区に多胡宿があったようである。 |

|

|

|

|

| 多胡宿 | 大石工建を右折 | すぐ左折して旧道に入る | 多胡宿の中を東進する |

| 街道はおそらく県道ではなく1本南に細くのびる田子の浜よりではないだろうか。五軒屋から100m程 |

| であろうか、右手の大石工建手前を右に入りすぐに左折した道は道幅が広い所で2.5m位の車が |

| すれ違えないくらいだ。もうこの道を東に向かえば吉原湊に出る。 |

|

|

|

|

| 稲荷神社 | 林正寺参道 | 立光寺 | 吉原湊に出る |

| 多胡宿から現在の前田新田を東進して途中、稲荷神社・林正寺・立光寺と過ぎ、いよいよ吉原湊が |

| 見えてくる。 |

|

|

|

|

| 吉原湊多胡側渡し場 | 吉原湊見付側渡し場 | 田子の浦港(吉原湊)全景 | 田子の浦港出口の灯台 |

| 吉原湊(現在の田子の浦港)はかつて富士川の氾濫していた時代、富士川・潤井川・沼川・和田川と |

| 集まり所によっては渕となっていた。蒲原宿を出て吹上六本松から渡渉や島状になった所もあったが |

| 多胡を過ぎたあたりは渡船でしかなかった。現在では港の入口は狭くすぐ先に対岸の渡し場跡と思わ |

| れるテトラポットが見えている。目の前であるけれども今は田子の浦港を迂回して見付跡に向かう。 |

|

|

|

|

| 江川水門名碑 | 江川水門説明板 | 山部赤人歌碑 | 歌碑説明板 |

| 多胡の渡し場跡から北の方にぐるっと回り込むのであるが、明治32年の大津波による田子地区の |

| 被害が甚大であったことから石水門が造られた。江川石水門の脇にある漁協でしらす祭りをやって |

| いたが、ひたすら見付に向かう。今は運航されていないが田子の浦フェリーの船着場跡に歌碑が |

| 建てられている。山部赤人による有名な富士山を望む歌であるが、この歌を詠んだ地点には数説 |

| あって、先に書いた蒲原宿を出て富士山が見えた所からこの吉原湊までの海岸線のどこかが「田子 |

| の浦ゆうち出でて・・・」の場所であろう。 |

|

|

|

|

| 石水門(六つ眼鏡)跡 | 石水門の碑 | 石水門説明板 | 見付から多胡方面を見る |

| 田子の浦港を回りこんだ中間地点に沼川石水門跡の石碑が建っていた。明治18年に沼川を潮が |

| 逆流する被害から浮島地区を守るため石水門が造られ、昭和にはいって改良され昭和41年田子 |

| の浦港築港と同時に役目を終えたこの石水門は子供時代にその風貌から「六つ眼鏡」と呼ばれ |

| 親しんできたものである。港の東側に回っていく。 |

|

|

|

|

| 見付から見る富士山 | 見付跡 | 阿字神社里宮 | 里宮説明板 |

| 田子の浦港を回りこみ見付跡に向かう。雲上に頂上部分を浮かび上がらせた富士山を眺める場所と |

| して絵にしたいようなアングルではあるが、港内の浚渫クレーンが何とも興醒めさせるものであった。 |

| 吉原湊に突き出るように砂山の先端部が落ちている所に阿字神社里宮が祀られている。三ッ股渕 |

| における人身御供伝説を思い浮かべながら砂山を登る。 |

|

|

|

|

| 見付説明板 | 見付の展望台から見る多胡方面 | 阿字神社奥宮 | 見付宿跡 |

| 里宮の上は「富士と港の見える公園」として展望台と仏舎利塔が建っている。見付の説明板を読んだ後 |

| 東の方に上っていくと阿字神社奥宮、そしてその東側の松林の中に見付宿跡の石柱と「ばばが井戸」と |

| いわれる見付宿の井戸跡が見えている。16世紀半ば天文年間までこのあたりから北東方向に下った |

| 地蔵堂あたりまで見付宿として賑わったようである。 |

| 【参考資料】 |

| 更級日記・・・ 東から西への道中 この地点での記述 |

| 富士の山はこの駿河の国にある。私が育った上総の国では西の方に見えていた山で |

| ある。山の頂上の少し平になったところから煙が立ちのぼっている。夕暮れ時には火が |

| 燃えたっているのも見える。田子の浦は浪が高かったから舟で漕ぎまわった。富士川と |

| いうのは富士山から流れ出た川である。 |

| 海道記 ・・・ 西から東への道中 この地点での記述 |

| 蒲原の宿に泊って菅の筵に寝た。富士川を渡った。この川は川の中が揺れ動いて石を |

| 流している。・・・音に聞きし名たかき山のわたりとて底さへ深し富士川の水 |

| 東関紀行・・・ 西から東への道中 この地点での記述 |

| 田子の浦に出て、富士の高い嶺を眺めると、いつも消えることのない雪ではあるが、 |

| 全体がまだ真っ白になっているわけではなく、青々と天の一方に聳えている。その姿は、 |

| 絵に描かれている山よりもずっとすばらしく見える。貞観17年の冬の頃、白衣をまとった |

| 美女が2人、富士の山頂に並んで舞ったと、都良香が「富士の山の記」に書き記している |

| ことはどういうわけであったのか気にかかる。 |

| 十六夜日記・・・西から東への道中 この地点での記述 |

| 富士山を眺めて、煙がたっていないことに驚く。昔、父とともに遠江国にくだった時には |

| 朝夕富士山に煙がのぼっているのが見えたのに、いったいいつ絶えてしまったのか。 |

| 富士川を渡り、これで都を出てから15の川を渡ったと指折り数えて、はるばるとここまで |

| たどり着いたことに深い感慨をおぼえる。富士川を渡った後田子の浦に出て、海人たち |

| が漁をするさまを眺めていた。 |

| 春の深山路・・・西から東への道中 この地点での記述 |

| 神原(蒲原)という宿に泊った。ずっと聞かなかった波の音が、すぐ枕の下に聞こえる。 |

| 富士川も袖が濡れるくらいに浅くて心配するような波もない。たくさん浅瀬が分かれて |

| 流れている中に家が数軒ある。堰の島というそうである。また小さい宿がある。田子の |

| 浦というそうだ。宿のはずれに川がある。潤井川、これは浅間大明神の宝殿の下から |

| 流れ出た御手洗の末とかいうことだ。葛城の神ではないが、橋を渡しかけたままなの |

| で舟で渡る。供の者たちが渡るのを待つ間、吉原といって小家のある所へ立ち入って |

| あまりに寒いので、柴を折って炉にくべて、しみじみと富士山を眺めていた。山の前の |

| 東南の方向にある山は、天人が天から降って築き上げたことが「富士山の記」に見え |

| ている。たいそう不可思議なことである。「あしが峰ともいいまた裾山ともいう」と土地の |

| 人は申している。 |