新吉原宿西木戸跡〜厚原・下向道分岐 前田新田渡船場跡〜新吉原宿西木戸跡 |

| 日時・行程 |

| 2017年9月12日 (下見: 7月3日 ・ 9月5日) |

| 前田新田(渡船場跡) 〜 中河原 〜 外木橋(小潤井川) 〜 外木神社 〜 |

| 荒田島 〜 追分 〜 津田稲荷神社 〜 小潤井川左岸 〜 称念寺 〜 |

| 東海道新吉原宿西木戸跡 〜 富知六所浅間神社参道 〜 瓜島山神社 〜 |

| 三日市 〜 中村 〜 玄龍寺 〜 中村山神社 〜 中村橋 〜 三十番神社 〜 |

| 上田端 〜 保寿寺 〜 厚原虎御前の腰掛石 〜 本照寺 〜 玉渡神社 〜 |

| 厚原 中道往還・村山下向道分岐 |

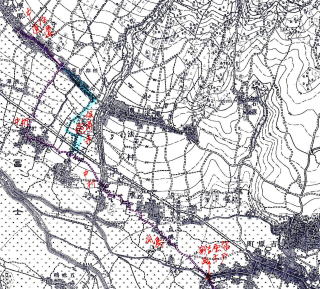

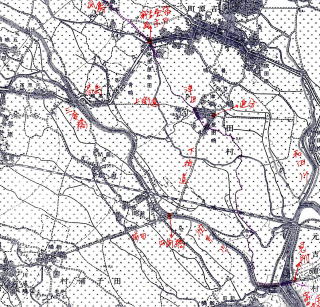

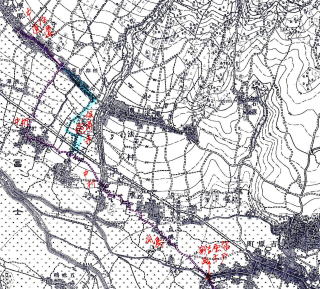

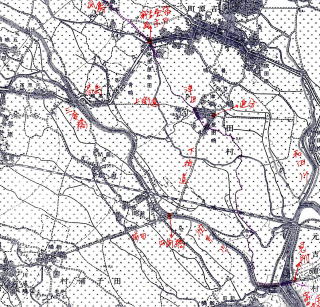

| 地図 |

国土地理院地形図(前田新田〜津田) 国土地理院地形図(瓜島〜厚原)

| 明治20年測量地形図 |

新吉原宿西木戸跡〜厚原・下向道分岐 前田新田渡船場跡〜新吉原宿西木戸跡 |

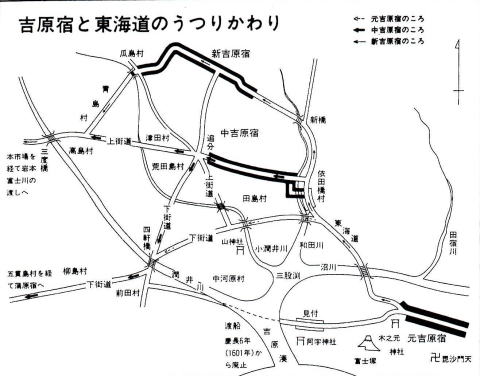

| 吉原宿と東海道のうつりかわり 『中吉原宿遺跡』調査報告書 より |

|

| 江戸時代の慶長6年(1601)に東海道が整備され、鎌倉時代から見付より吉原湊を舟で渡っていた |

| 渡船が廃止された。それにより寛永16年(1639)の高潮洪水までは三股淵の北側を回り込み |

| 田島・中河原から四軒橋(前田橋)に向かう下街道を通るようになった。 |

| 歴史的に吉原の地は富士川の扇状地にあって幾筋もの流れの中、高潮津波(台風)の被害などに |

| より破壊と移転の繰り返しを余儀なくされてきた所である。そして寛永16年(1639)から翌年にかけて |

| 依田橋村の西側(和田川右岸)に移転された中吉原宿にしても、またもや延宝8年(1680)には |

| 大津波に襲われ街道はおろか宿場全体が流されてしまった。それまでは依田橋の南側から |

| 北に通行を変え中吉原の宿場から追分、追分で南に下り四軒橋まで行く下街道が使われていた。 |

| さて延宝8年の被害の後、さらに北側の平家越まで和田川を遡り新橋を架け西側に新吉原宿を |

| 作っていったのである。街道は新しい宿場から瓜島に出て青島から高島へ向かう新ルートが |

| できた。これが近世東海道で現在まで続いている道である。 |

| 今回はこのような変遷を経てきた東海道ではなく、元吉原宿から街道整備以前はどこを通って |

| 大宮の浅間大社まで、そして村山浅間神社を経て富士山登拝に向かって行ったのかを考え |

| 推定したルートを歩いてみた。記録など資料が全くなく、あくまでも地形と利便性を考慮したルート |

| にしたつもりである。なお、伝法から先はやはり「中道往還」という大宮への絶対的なルートがある |

| ため、伝法・厚原で「中道往還」に接続するようにしてある。 |

|

|

|

|

| 吉原湊 前田渡し場跡 | 前田より対岸の見付跡 | 潤井川河口と中川原 | 潤井川河口(前田橋方向) |

| 9月12日は午前中悪天候であった。スタート地点を鈴川(見付跡)から吉原湊を渡った前田側の |

| 渡船場跡(推定)にとる。10:00まだ雨の降る中を行動開始。資料がないので今回以前に2度ほど |

| 田子の浦港周辺と小潤井川周辺を下見しておいたので雨が上がるまでいつもより速めに歩く。 |

| 前田新田(田子漁協前)から港に沿って潤井川河口まで行く。昭和30年代現在の港湾の規模に |

| なる前は渡し場跡迄潤井川河口は伸びていたようだ。現在は四軒橋(現 前田橋)のすぐ下が |

| 河口になっている。 |

|

|

|

|

| 潤井川より田子の浦港 | 潤井川河口(田子の浦橋) | 中河原から前田渡し場跡 | 中河原・外木の海抜表示 |

| 潤井川河口に架かる田子の浦橋を渡り中河原へ。港湾周辺の海抜はほぼ3m前後。甲州から |

| 山あいの急斜面を抜けて岩本山南で急に開けた扇状地。富士川が西の方から流れてくるので |

| 地形的に潤井川を遡るあたりがやや高く蓼原から少しずつ上がっているようである。一方、幾筋 |

| もに分かれて流れる富士川の中で点々と微高地があり村が形成されていた。歩行はやはり |

| 距離が近く歩きやすい所を通るのが当然でそこに道ができる。では当時と現代では地形的に |

| どうであろうか。疑問を感じながらも中河原から最短コースを瓜島に向かうようにする。 |

|

|

|

|

| 外木橋より小潤井川 | 小潤井川上流方向 | 外木地区 | 外木神社 |

| 港湾周辺の倉庫地帯を抜け、JR東海道線を跨ぎ新幹線と国道1号のガードをくぐり北西方向に |

| 進路をとる。おそらく1700年代だと思うが潤井川から伝法中桁より分かれて吉原地区の用水と |

| して流した小潤井川を外木橋で渡る。外木地区に入るが、相変わらず倉庫や工場地帯である。 |

| このあたり地誌によれば延宝8年の津波で一切が流されてしまったところである。 |

|

|

|

|

| 外木から荒田島に向かう | 外木・荒田島境の海抜 | 荒田島・追分手前 | 追分の交差点南 |

| 外木神社の交差点を左に(西に)折れて荒田島に向かう。相変わらずこのあたりの海抜も3m〜4m。 |

| 中吉原宿から来た道の追分より1本南側の道を高嶺町に向かう。追分では西に行くと上街道で |

| 高島から蓼原と現東海道、南に下ると下街道で前田から川成島、北東へは今泉から根方方面、 |

| そして田島から来た道がそのまま瓜島に向かっていたようである。 |

|

|

|

|

| 津田稲荷神社 | 稲荷神社本殿 | 小潤井川左岸に出る | 称念寺 |

| 田島から下街道に分かれて追分までくる道は今ではない。そこで中河原・外木と通ってきたわけだが |

| ここから北西方向に小潤井川左岸を遡る。まずは津田(現 高嶺町)の稲荷神社。社殿は現在は |

| RC造となっている。神社を過ぎて小潤井川左岸に出る。そこから左岸道路を東海道新吉原宿の |

| 西木戸跡に向かうが途中に浄土宗の称念寺。吉原宿にある寺はほとんどが元吉原から中吉原、 |

| そして再度の移転で今の地に移ってきたという歴史をもつ。 |

|

|

|

|

| 東海道吉原宿西木戸跡 | 西木戸跡から西方向 | 富知六所浅間神社参道 | 瓜島公園の道祖神 |

| 称念寺を出るとすぐ北に東海道が通っている。出た所が新吉原宿の西木戸があった所だ。ここから |

| 志軒橋(小潤井川)を渡って西に向かう道は青島から高島、蓼原から松岡水神社に向かう東海道だ。 |

| 大宮に向かうのは木戸跡の酒店の脇を北西に、国道139号を渡って歩いていく。吉原一中の南側を |

| 回り込んだところが、おそらく富知六所浅間神社が正面(北側)に見えるので参道で鳥居でもあったの |

| ではなかろうか。さらに区画整理(昭和50年代)されたところを瓜島公園を通って行く。 |

|

|

|

|

| 瓜島山神社 | 三日市から中村へ | 玄龍寺 | 玄龍寺裏の伊勢塚古墳 |

| 碁盤目状に整理された瓜島地区をジグザグと北西方向に。瓜島山神社前から中村町交差点。 |

| 東名富士ICから下ってきた富士見大通りは地下道で西側に渡る。手前が三日市地区、渡った |

| 先が伝法の中村である。地下道を出て中村地区に入ると北側に玄龍寺。現在は西側の道から |

| 入るように山門が西側にあるが、本堂は南向きで昔は本堂前から地下道を出た所まで参道が |

| あったのではないだろうか。玄龍寺本堂の裏側には伊勢塚古墳がある。 |

|

|

|

|

| 中村の山神社 | 山神社前の道祖神 | 中村橋より伝法沢下流 | 中村橋西詰の馬頭観音 |

| 玄龍寺で古墳の上から周囲を眺めた後、中村の集落を北西に向かって進む。伝法小学校のすぐ南側、 |

| 山神社があり鳥居脇の単体道祖神があり何だか微笑んでいるような姿だ。伊豆型といわれる丸彫の |

| 坐像である。中村の山神社を通り過ぎて北西に向かうと伝法沢にあたる。中村橋だ。伝法沢はもう |

| ここの下300mもしない所で小潤井川に流れ込む。中村橋の西詰に2基の馬頭観音が祀られていた。 |

|

|

|

|

| 三十番神社 | 三十番神社説明板 | 三十番神社の道祖神 | 三十番神社裏の道祖神 |

| 伝法沢の中村橋から右岸を下るとすぐに三十番神社が見える。三十番神は1ヶ月を日替わりで |

| 守護する神ということで日蓮宗など神仏習合で祀られたということである。中村橋の北側から |

| 入ったが、参道の南側で伝法沢沿いに鳥居があり鳥居下には道祖神1基。また神社に入ってきた |

| 裏側にも文字碑の道祖神が建てられている。 |

|

|

|

|

| 中村から田端へ | 上田端の道祖神 | 保寿寺参道 | 保寿寺山門前の地蔵 他 |

| 中村橋西詰に戻り田端から上田端に向かう。保寿寺参道の下の道にここには単体の道祖神か |

| 馬頭観音か。なぜか刻字が上端田と逆になっていた。石工の間違いだろうか。保寿寺に立ち寄る。 |

| 参道は200mもあろうか、表参道と書かれた入口から山門まで結構長い。山門前には地蔵・馬頭 |

| 観音等数基の石塔群が建つ。その背後には一段高くなった所があり、ここに六地蔵がかつては |

| 建てられていたのかもしれない。 |

|

|

|

|

| 保寿寺山門 | 保寿寺本堂 | 厚原 虎御前の腰掛石 | 腰掛石から西方向 |

| 保寿寺は参道から境内と広い寺地をもつ曹洞宗の寺院である。かつては前田の仏原にあり、この地に |

| 移転してきたということだが、吉原湊の奥にある三股淵「生贄伝説」で保寿寺の之源和尚が龍蛇を |

| 調伏させたという話。その時に落ちた龍蛇のウロコがこの寺に残っているという。保寿寺を後にして |

| 北に上っていく。国道139号を渡りその先の丁字路交差点に虎御前の腰掛石がある。これも伝説で |

| 曽我兄弟が富士の巻狩りの折に仇討をするのであるが、兄十郎祐成の恋人である虎御前が十郎を |

| 追ってここまで来た時に仇討を遂げ十郎が殺害されたのを知り泣き崩れてこの石に腰かけたという。 |

| 腰掛石の交差点は東から来た根方道と合流、ここを左に(西に)折れ中道往還を富士宮方面に向かう。 |

|

|

|

|

| 片宿の道祖神 | 地蔵堂(六地蔵) | 地蔵堂脇の水神 | 地蔵堂前の道祖神 |

| 東名高速のガードをくぐり片宿地区へ入ると公会堂前に文字道祖神。明治26年造立と比較的新しい。 |

| 右側に伝法用水を見ながら先に進むと次の交差点に地蔵堂がある。普段は施錠されているので中は |

| 見えない。堂の右脇に水神の石塔、堂の左脇に文字道祖神が建てられている。これも明治24年と |

| 新しいもので、この道が往古から近代まで大宮(富士宮)を通り甲州までの幹線道路であったことを |

| 物語る。 |

|

|

|

|

| 本照寺 | 本照寺本堂 | 熱原の法難 神四郎廟所 | 室伏家(半蔵)の墓所 |

| 厚原東地区から厚原中地区に入るところに本照寺。しばらく立寄る。ここは日蓮宗のいくつかの法難 |

| があるが、その一つ「熱原の法難」があった所で鎌倉幕府から弾圧を受けた後、中心人物であった |

| 神四郎他2名が処刑された。その神四郎の廟所が本堂の左側に見られる。また、天保時代には |

| 川久保に住んでいた室伏半蔵が潤井川を挟み厚原から久沢、入山瀬、滝戸と十数基の道しるべを |

| 建てたものが残っているが、その室伏家の菩提寺であり墓所がある。山門前には半蔵が奉納した |

| 常夜燈もある。 |

|

|

|

|

| 厚原の庚申塔 | 厚原 室伏半蔵の子待塔 | 玉渡神社 | 中道往還・下向道の分岐点 |

| 厚原地区の中道往還は二本樋で鷹岡用水と分かれた伝法用水を辿るようにしていく。道中には数々の |

| 石塔群が残されていた。道祖神、馬頭観音、子待塔、庚申塔など。玉渡神社の手前にはここにも |

| 室伏半蔵の残した子待塔。信心深かった半蔵の道しるべは「甲子神」を祀りその側面に道案内をして |

| いる。玉渡神社。ここは先程の曽我物語での虎御前を祀った神社である。その曽我兄弟を祀る |

| 曽我八幡宮が厚原西地区にあるがその100mくらい手前であろうか、分岐点があって1基の石塔が |

| 建てられている。天明6年の「青面金剛尊」とあり側面には「曽我兄弟御廟所」となって左へ行くと |

| 曽我寺方向、また村山浅間神社からの「下向道」にもなる。右方向は「甲州道」とあり中道往還を |

| 意味する立派な道しるべとなっている。今回はこの分岐点までとして到着時刻は16:52。ゆっくりと |

| 歩いた道中であったが後半は石造物の宝庫ともいえる中道往還を十分に楽しむことができた。 |