|

| 日時・行程 |

| 2016年8月26日 |

| 勢子辻 〜 R469 〜 仁藤春耕道しるべ第45号 〜 南富士カントリークラブ 〜 |

| 大淵小僧 〜 丸火自然公園横断 〜 緑光園交差点 〜 春耕道しるべ第35号 〜 |

| 祖師堂 〜 法仙寺 〜 県道76号 〜中野交差点 〜 千貫松 〜 安養寺 〜 |

| 山之神神社 〜 杉田丸塚 〜 下向道 〜 天間北 〜 中道往還 〜 |

| 富士根南公会堂 〜 欠畑交差点 〜 大頂寺前 〜 富士山本宮浅間大社 |

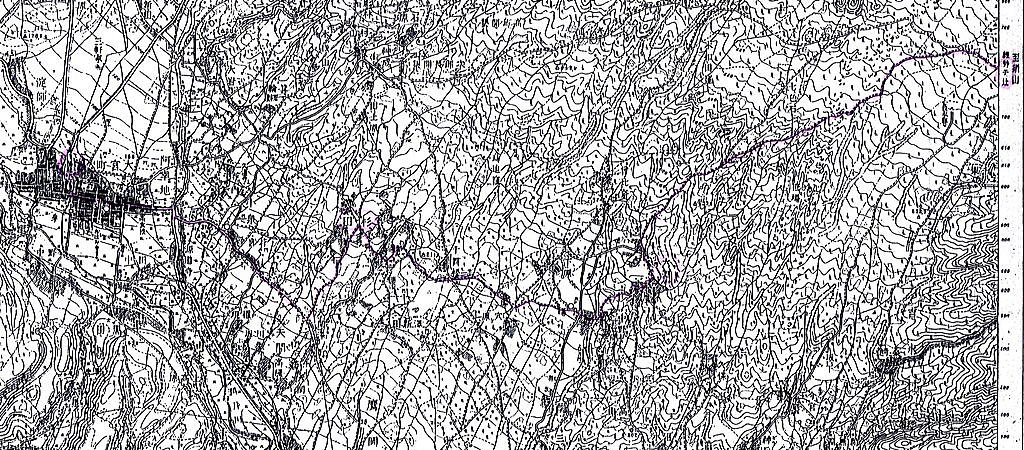

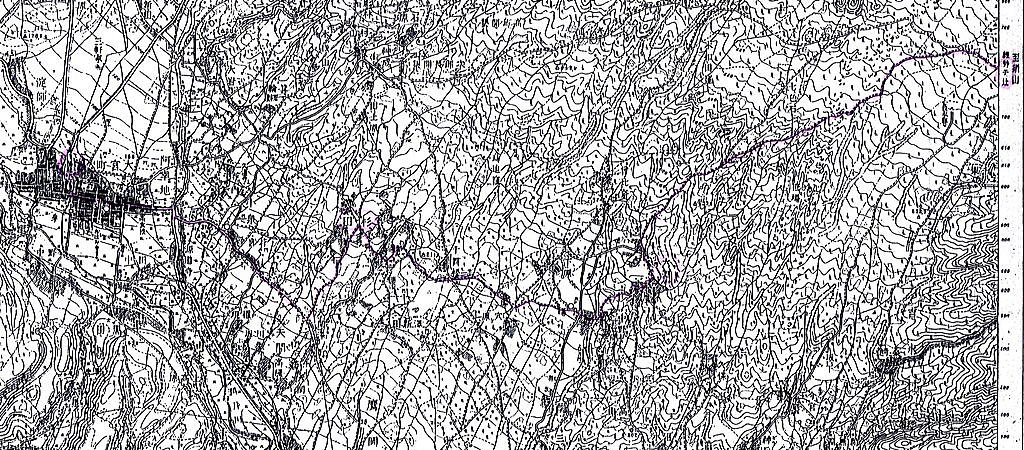

| 地図 |

| 明治20年測量地形図 |

|

|

|

|

|

| 勢子辻交差点 | 愛鷹山を背に西進する | 春耕道しるべ45号 | 左 大ぶちみち |

| 8月19日の「大みやみち」と同様に勢子辻までバスで上がる。勢子辻バス停着9:47。 |

| 勢子辻交差点から旧道を国道469号に出る。しばらく行くと左手富士市森林墓園に下りる道との |

| 交差点に仁藤春耕道しるべ第45号が建てられていた。表示を見ると、右 大みやみち そして |

| 今回の「左 大ぶちみち」とある。これは山林内にあったものを最近ここに建て直したものらしい。 |

|

|

|

|

| (推定)道標の旧造立地 | 南富士CCの中を通る | ゴルフ場を出た樹林帯 | T字路を右折 |

| この地の北側には現在富士市の廃棄物最終処分場がある。明治20年測量の地形図では、旧道が |

| 処分場入口から100m弱入った所を通っている。そこで実際にはこの地は大みやみちと大ぶちみち、 |

| そして今来た十里木方面の須走道との三叉路ではなかっただろうか。ここに春耕45号は建っていた |

| ものと推定される。国道も現在整備拡充されて「大ぶちみち」はその面影はなく、ゴルフ場ができて |

| 「南富士カントリークラブ」の中を貫通している道を辿るしかない。クラブハウス前を通過して樹林帯 |

| の中を通り抜けT字路に突き当る。ここを右折。 |

|

|

|

|

| 大淵小僧 | 大淵小僧の小祠 | 大淵小僧と供養塔 | 供養塔(道標) |

| およそ10分ほどで「大淵小僧」伝説の祠がある。入口の大きな石塔から緩い上り坂を入っていく。 |

| 木造の簡素な小祠の中には大淵小僧の像とその前に石塔が祀られていた。石塔は文政3年の |

| 供養塔で「右ハ 十りぎみち 左ハ 山道」と刻まれているようだが、表面は苔むし刻字も薄れて |

| しっかりと判読することが困難である。 |

|

|

|

|

| 丸火自然公園 | 公園内交差点を横断 | 富士ひのきの樹林帯 | 緑光園交差点 |

| 大淵小僧から300mも歩くと「丸火自然公園」の中に入る。自然館や少年自然の家に向かう案内板を |

| 横に見ながら真っ直ぐ公園内を西に向かって進む。7〜8分も公園の樹林の中を通り出た所は |

| 茶畑の向こうに駿河湾が見えた。やがて10分ほどで交差点。地図上で1つの目印にしていた |

| 緑光園の交差点だ。この十字路は真っ直ぐいかずに右に回り込むように下りていく。 |

|

|

|

|

| 春耕道しるべ35号 | 右 せこつじ 十りぎ | 仏石の萬霊塔 | 萬霊塔 右ぢうりきみち |

| 緩い下り道を約20分、距離にして1.2kmくらいだろうか、右手の住宅の入口前に仁藤春耕道しるべ |

| 第35号が建っていた。「右 せこつじ 十りぎ 左 やまみち」。勢子辻から下りてくると右手の樹林の |

| 中に転がっていたものをこの地に建て直したということであった。右手に細い道が入っていたが |

| この角に南を向いて建っていたものだろう。さて、この付近に仏石といわれている場所があって、 |

| 萬霊塔があり道標も兼ねているという情報があったので、あたりを探しながら下りてきたのだが、 |

| 思いがけず春耕35号の斜め向かい側に何か石塔が建っているのが見えた。勝手に萬霊塔をもっと |

| 大きなものを想像していたので気がつかなかったが、安永2巳年(1773)と古いものだから刻字も |

| 消えかかっている。南向きに「右 ぢうりきみち」北向きに「左 やまみち」とあるのは、やはり本来は |

| 春耕35号と同様の場所にあったのだろうか。 |

|

|

|

|

| 祖師堂南交差点 | 祖師堂南の石仏群 | 双体道祖神 | 庚申塔 |

| 萬霊塔から笹場撮影場の1本西側の道を下ること15分、変則的な交差点に出る。祖師堂へと |

| 鋭角に曲がる角に石塔群。大きな記念碑の脇に双体道祖神、馬頭観音、それに挟まれて |

| 寛政12年(1800)の庚申年に建てられた青面金剛像が浮き彫りされた庚申塔。 |

|

|

|

|

| 大淵二丁目の祖師堂 | 題目道標 | 祖師堂 | 笹場撮影地入口 |

| 石塔群の角からV字状に折り返した所に祖師堂が建てられている。石段を上ると両側に |

| 向かい合わせに題目塔が建っている。しかもこれには道標が彫られているようだ。表面がもう |

| 薄くなったところを指でなぞって何とか判読したい。資料からでは嘉永元年(1848)造立となって |

| いる。「右は十りぎみち 左は村みち」これは先程の石塔群の角に建っていたものであろう。 |

|

|

|

|

| 法仙寺 | 法仙寺交差点の題目塔 | 法仙寺交差点の子待塔 | 法仙寺交差点を下る |

| 祖師堂で昼食をとり中野交差点に向かって下りていく。10分も下ると法仙寺が見えてくる。 |

| 本堂石段下は5叉路である。右手に題目塔と並んで小さな水神、この上から伝法沢が交差点を |

| 横切って下っている。左手には法仙寺石段下には1対の題目塔、そして下っていく道の角に子待塔 |

| が建っていた。比較的新しく明治16年3月という文字がはっきりと読み取れる。このあたり明治の |

| 地形図を見ると民家が多く大淵本村なのではなかろうか。 |

|

|

|

|

| 県道76号に出る | 園林寺 | 園林寺北の子待塔 | 中野交差点を西進 |

| やがて県道76号に出る。出たT字路を右折して県道を進む。左手に園林寺。県道を挟んで右手には |

| 子待塔と双体道祖神が2基並んでいる。子待塔は享和4年(1804)の甲子年だ。双体道祖神は |

| 浮彫りで輪郭は割としっかりしているが合掌型か持物型か今一つはっきりとはわからない。 |

| さて中野の交差点に出る。このまま交差点を横切って県道76号を西に向かって歩いていく。 |

|

|

|

|

| 穴原入口を左折 | 穴原入口下の馬頭観音 | 穴原町1交差点 | 交差点の子待塔 |

| 中野交差点から10分程、県道76号を西進して穴原の交差点。旧道は地形図ではここを左に大きく |

| カーブしてまた県道の位置に戻っている。信号を左折すると右手に馬頭観音か聖観音か。かすかに |

| 文字が見えるような見えないような。穴原集落の入口である。穴原町1と書かれた信号交差点を |

| 右折すると子待塔が建っていた。嘉永六癸丑年九月子年(1853) 講中 と書かれていた。 |

|

|

|

|

| 不動沢橋上が旧道 | 不動沢橋上の交差点 | 交差点の馬頭観音 | 観音下部に道標 |

| 県道に戻って200m程も行くと不動沢橋があり手前を右に入る。この上の地域は今では大きな |

| 工業団地が開かれて道路も広くなり開発が進んでいる。県道から不動沢に沿って100m入った |

| 交差点に馬頭観音が建てられていて、その下部が道標になっている。「右 山道 左 大みや道」 |

| 文政三辰十月十八日(1820)。やはり大ぶち道は県道76号から南北にそれながら通っていた。 |

|

|

|

|

| 千貫松交差点 | 千貫松の道祖神 | 安養寺裏の道を行く | 安養寺を回り込む |

| 再び県道に戻り砂沢橋を渡ると次の交差点が千貫松。南北に交差している道は「村山道」。 |

| 吉原宿から村山浅間神社に直接登っていく道である。ここから富士宮市に入る。交差点を通過して |

| 300mも行くと右に入る所があり、双体道祖神が建っている。享和元年(1801)の握手型だ。 |

| 道祖神を右に見て県道に並行して西に進む。細い道を2〜3回曲がって安養寺の裏に出る。 |

| 安養寺北の墓地を過ぎて西側を回り込むようにして道はつけられていた。 |

|

|

|

|

| 県道76号に出る | 杉田丸塚に向かう | 丸塚の山之神神社 | 山之神神社の石仏群 |

| 県道に出て杉田の丸塚に向かう。5分程行って右手JAの手前を右に入っていく。道がやや上って |

| 丸塚の山之神神社。かなり気温が上がっているため、ここで休憩する。この先は中道往還まで |

| 下りの道である。神社上段に6基の馬頭観音等があり、その上に丸石道祖神と双体道祖神、左に |

| 甲子と書かれた子待塔。 |

|

|

|

|

| 杉田丸塚の道祖神 | 丸石道祖神 | 双体道祖神 | 子待塔 |

| 3基並んだ後に富士山の雄姿があり大変すばらしい場所であった。山梨県ではよく見られても |

| このあたりでは全く見かけない丸石道祖神。中は文化七庚午十二月(1810)の双体道祖神で |

| 表面くり抜きの双方抱肩で握手型。そして一番左に子待塔。結構新しく大正十三年正月吉日 |

| (1924)丸塚組中とあった。 |

|

|

|

|

| 村山下向道に出る | 下向道の題目道標 | 天間北の道標 | 中道往還に出て右折 |

| 丸塚の道祖神を西側に出ると、村山道から覆盆子平で分かれた下向道に出合う。道祖神からの道を |

| 下向道を横切って登る道は上井出に向かうよう道標に記されている。文政二(1819)卯三月という |

| 題目道標で「右 村山道 左 上井出」とその下は埋まっているのでわからないが、やはりここで |

| 大ぶち道が下向道と合流して下っているものと思われる。さて、酷暑の中開放的な下りの道は |

| 風がないと陽を遮るものもなく非常につらい。天間の道標を過ぎ中道往還に合流する。 |

|

|

|

|

| 中道往還を西進する | 小泉4区区民館前道祖神 | 代立寺交差点 | 代立寺 |

| 天間北で合流した中道往還(甲州街道)を本宮浅間大社に向かって歩いていく。ずっと下ってきた |

| 道はここから緩い上り道になる。暑さの中ここまでくると体力も落ちて30分かかって小泉に到着。 |

| 小泉四区区民間の前、荻間橋の脇に道祖神1基が建つ。文字道祖神(行書)で安政六未九月吉日 |

| (1859)造立。そのすぐ先の交差点が代立寺で山門前を通過する。 |

|

|

|

|

| 富士根南公民館前石塔群 | 子待塔 | 題目塔 | 双体道祖神 |

| 代立寺から200〜300m程で富士根南公民館があって、交差点に面した東側に4基の石塔群が建つ。 |

| 中に2基の題目塔、その内1基は享保二年(1717)と結構古いものだ。右に子待塔、一番左に造立年 |

| 不明の双体道祖神。舟形光背で浮彫だが、右の男像も左の女像もその型はよくわからない。 |

|

|

|

|

| 公民館先の双体道祖神 | 右への県道と分かれ直進 | 交差点の馬頭観音 | 弓沢川を渡る |

| 富士根南公民館を過ぎると風化が激しくよくわからない道祖神1基が右手民家の塀に付いて建って |

| いるが、その先細い用水路脇の双体道祖神は結構古い割に鮮明だ。天明五巳年(1785)正月十四日 |

| 自然石浮彫の合掌型である。ここから10mも先で県道76号が右に大きくカーブしながら浅間大社前の |

| 通りに繋がっているが、旧道は直進して弓沢川を渡る。県道分岐点に馬頭観音1基。 |

|

|

|

|

| 弓沢川沿いの旧道 | 欠畑交差点を西に向かう | 大頂寺前を通過 | 富士山本宮浅間大社 |

| 弓沢橋を渡って川沿いの細い道を入る。欠畑交差点に出る前に左側に宝暦十二壬午(1762)の |

| 題目塔と天保三壬辰(1832)の文字道祖神自然石(楷書)が建っている。これが大ぶち道最後の |

| 石造物になる。この後は本宮浅間大社まで商店街を歩くため、平等寺・大頂寺の他には立ち寄る |

| 所もない。大頂寺前で大みや道、富士本道の出合があり合流して浅間大社に通じている。 |

| 富士山浅間大社到着16:10。行動時間は予定より大幅にタイムオーバーして約6時間20分。 |

| とにかく暑かった、そして思った以上に距離が長かった。 |