|

|

|

|

| 船津バス停 | 船津からの富士山・愛鷹山 | 船津の道祖神 | 興隆寺 |

| 日時・行程 |

| 2012年10月8日 |

| 船津バス停・春山川橋 〜 井出・大泉寺 〜 放生池・弁財天 〜 |

| 根古屋・興国寺城跡 〜 鳥谷・熊野神社 〜 西椎路・目黒身遺跡 〜 |

| 小屋敷公会堂前 〜 中沢田・大中寺 〜 沼津市明治史料館 〜 |

| 西熊堂・R1交差点 〜 県道22号・江原公園 〜 高尾山・熊野神社 |

| 地図 |

|

|

|

|

| 船津バス停 | 船津からの富士山・愛鷹山 | 船津の道祖神 | 興隆寺 |

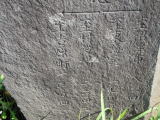

| 第3回目は5月からしばらく時間があいてしまったが、暑さを通り越して10月からスタート。第2回目の |

| 終点だった船津バス停から出発する。道は今まで来ていた県道22号を沼津方面に向かう。愛鷹山の |

| 後から富士山に見送られての旅立ちである。すぐに刻字が不明だが道祖神が建っていた。やがて、 |

| 左手山側に曹洞宗の愛鷹山興隆寺。やはりこの街道は右手南側は沼地であったため、社寺は山側で |

| 南向きに建てられている。 |

|

|

|

|

| 沼津市に入る | 石川の題目塔 | 法華寺 | 平沼の八幡神社 |

| 興隆寺を過ぎるとすぐに沼津市に入る。入って最初の石川地区。街道沿いに題目塔が建っていた。 |

| あたりに寺院らしきものが見えないが、北に入っていった所に日蓮正宗の駒瀬山本廣寺があり、 |

| この寺院までの入口か。やがて浮島郵便局とその裏の高台に浮島小学校が見えて、隣は法華寺 |

| である。日蓮宗の妙永山法華寺は数年前に社寺彫刻の件で一度撮影に訪れた所だ。そして |

| 平沼は東海大入口交差点の八幡神社。 |

|

|

|

|

| 平沼の道祖神 | 蓮興寺入口の題目塔 | 井出地区の浮島が原 | 大泉寺 |

| 平沼から井出地区に入る手前、道祖神が建っていた。比較的新しそうなので見てみると、やはり明治 |

| 36年のものであった。井出橋付近に建つ題目塔は蓮興寺への入口だ。題目塔から北に入る道を |

| しばらく行くと日蓮正宗の日興上人開基の妙法山蓮興寺である。ここでほとんど建造物が北の山側に |

| あるので左ばかり見ていたが、南の方を眺めると広大な浮島が原。古代から中世、近世と当時の |

| 広沼が広がっていた。やがて街道沿いに大きな石塔、大泉寺の標示だ。 |

|

|

|

|

| 大泉寺前の石塔群 | 観音像 | 庚申供養塔 | 横道十六番観世音 |

| 曹洞宗士詠山大泉寺は開基が阿野全成。阿野全成は源氏の直系で義経の兄、幼名は今若といった。 |

| 頼朝が韮山に流され、義経は鞍馬に。その時今若は寺に出されたという。頼朝旗挙げで平氏滅亡後 |

| この地、阿野庄を賜って阿野姓を名のった。ここの大泉寺あたりに館もあったといわれている。さて、 |

| 大泉寺前には石塔群があった。2体の観音像と左側に庚申供養塔。中の観音像は年号が読み取る |

| ことができる。宝永七寅二月十八日とあり、駿豆三十三所施主と刻まれているので1710年に伊豆 |

| 駿河の観音信仰で巡礼者が横道16番札所の大泉寺前に建立したものであろう。 |

|

|

|

|

| 浮嶋青年団の道程標 | 放生池 | 西岸寺 | 本法寺入口 |

| さらにはその先、浮嶋青年団による道程標が目につく。おそらく昭和になってからのものと思われるが、 |

| 至吉原町12256メートル沼津市9126メートルと読める。まだ吉原は市になっていない。そして、 |

| 街道南側に放生池と弁天堂。浄土宗光明山西岸寺と法華宗興国山本法寺の入口を過ぎ、根古屋地区 |

| に入る。 |

|

|

|

|

| 興国寺城跡 | 郭跡から見た富士山 | 興国寺城跡整備計画図 | 城跡前に建つ道祖神 |

| 根古屋という地名からも、かつて城郭があったことが偲ばれる。最近国の指定を受けて発掘調査を |

| して歴史公園化させる計画の興国寺城跡である。興国寺城は小田原北条氏の祖、北条早雲は当時 |

| 伊勢新九郎といったが、ここから伊豆に出てやがて小田原の大森氏を追い出し北条5代の戦国大名 |

| になっていくきっかけとなった城である。街道脇に建つ道祖神は判別し難いが、文化年間に根古屋の |

| 氏子中が建てたと書かれていた。 |

|

|

|

|

| 根古屋の道程標 | 岡野公園 | 妙泉寺参道 | 高橋川 |

| さらにその近くに道程標。吉原町13042メートル、沼津市8340メートルとある。街道は青野地区に |

| 入っていく。左手に岡野公園。手前の北側奥に本家があるが、駿河銀行発祥の地である岡野家の |

| 地元。公園内には創始者である喜太郎氏の銅像と功績碑が建っている。すぐ東に岡野家の菩提寺 |

| でもある法華宗青野山妙泉寺への参道がある。やがて高橋川を渡る。 |

|

|

|

|

| 鳥谷の熊野神社 | 熊野神社拝殿 | 光厳寺 | 東原交差点西の馬頭観音 |

| 川を渡ると鳥谷である。鳥谷の交差点を過ぎ、初めて街道の南側小高くなった上に熊野神社が祀られ |

| ていた。拝殿は新しく蟇股の龍の彫刻を見ると刻銘は昭和五年作者不明とあり、旧社殿の蟇股を |

| 新築時に使用したものと思われる。何となく木鼻の獅子と虹梁の牡丹と作者も年代も違うようで |

| 違和感さえおぼえた。熊野神社で休憩をとった後、再び東進。左手奥に真言宗愛東山光厳寺。 |

| 光厳寺入口を過ぎて東原交差点の西側に馬頭観音の石碑が見える。 |

|

|

|

|

| 東原の如意輪観音 | 宝暦4年の刻字 | 鷹根村青年団の道程標 | 西椎路北交差点 |

| 東原馬頭観音碑の向かい側には小屋掛けが見えて、如意輪観音が祀られていた。刻まれた年号を |

| 見ると宝暦四甲戌十一月廿六日とあるから1754年、258年前のものということになる。その先には |

| 鷹根村青年団昭和二年一月の道程標も建っている。西椎路北交差点を過ぎる。 |

|

|

|

|

| 西椎路の目黒身遺跡 | 目黒身遺跡説明板 | 沼津市東椎路を進む | 小屋敷公会堂前 |

| 西椎路に入るとバス停前に石造の説明板が建てられていた。よく見ると目黒身遺跡とある。 |

| 説明板の内容は昭和43年発掘調査により発見された遺跡で、約1700年前の集落跡があり目黒身 |

| 土器と命名された土器も出土している。遺跡を過ぎると東椎路地区に入っていく。東椎路から西沢田に |

| 入る手前左手に小屋敷公会堂。 |

|

|

|

|

| 小屋敷の石塔群 | 青面金剛像 | 庚申塔 | 向い側に建つ地蔵 |

| 小屋敷公会堂の前は3基の石仏石塔群があり、向かい合わせに地蔵が祀られていた。石仏を見ると |

| 庚申信仰の青面観音像は安永六丁酉三月吉日、隣の庚申塔共々1777年建立の石塔である。ただ |

| もう1体の石像と向いの地蔵の制作年はよくわからないものであった。 |

|

|

|

|

| 龍雲寺参道 | 西沢田津島神社下の道祖神 | 津島神社 | 神社境内の甲子塔 |

| 公会堂先左手奥に臨済宗妙心寺派の寺院。洞慶山龍雲寺だ。西沢田は津島神社が北側に一段 |

| 高いところに建てられていて、その下に1体の道祖神と神社境内に甲子塔がある。制作年は永享元年。 |

|

|

|

|

| 永正寺 | 大中寺 | 庚申塔 | あけの観音への道標説明 |

| やがて永正寺山門前を通り東進すると、同じ臨済宗妙心寺派夢窓国師が開山の大中寺がある。その |

| 門前南東隅に庚申塔が建っている。延享三寅年九月吉日とあり、また左あけの山道とある。傍らに |

| 新しい説明板が建てられてあり、元々は中沢田の根方街道沿いにあったものを交通事情によりこの |

| 大中寺境内に移したとされている。 |

|

|

|

|

| 沼津市立明治史料館 | 史料館裏からR1合流点を見る | R1合流点(西熊堂交差点) | 江原公園跡 |

| 大中寺門前の交差点を越えて少し行くと、右手にレンガ造り風の明治史料館が見えてきた。この先で |

| 県道22号は国道1号に合流する。交差点名は西熊堂だ。根方街道は一旦国道に出て50m先、江原 |

| 公園交差点を左折。JAの建物東側から北側の熊野神社にかけて、かつては江原公園があった。 |

|

|

|

|

| 沼津市東熊堂 | 高尾山熊野神社 | 境内社の高尾山穂見神社 | 熊野神社拝殿 |

| ここは沼津市東熊堂。根方街道は江原公園交差点から北に、やはり50mほどで東にクランクしている。 |

| その角に建つ鳥居が高尾山熊野神社で今回の到着点とした。7時50分船津を出発して熊野神社に |

| 到着が11時15分。約10.8kmをゆっくり歩いて3時間25分かかった。 |