|

|

|

|

| 潤井川富士見橋 | 伝法地区 | 千代田町交差点を右折 | 中村町交差点を渡る |

| 日時・行程 |

| 2012年5月13日 |

| 潤井川・富士見橋 〜 伝法 〜 千代田町交差点 〜 弥生通り 〜 |

| 富知六所(三日市)浅間神社 〜 妙永寺・泰徳寺(富士郡衙跡) 〜 |

| 国久保 〜 日吉浅間神社・東泉院跡 〜 和田神社 〜 愛鷹神社 〜 |

| 県道22号 〜 医王寺・湧水公園 〜 富士岡 〜 須津 〜 |

| 東光寺 〜 増川 〜 江尾 〜 船津バス停・春山川橋 |

| 地図 |

|

|

|

|

| 潤井川富士見橋 | 伝法地区 | 千代田町交差点を右折 | 中村町交差点を渡る |

| 根方街道2回目は前回の潤井川富士見橋よりスタートする。天気も良く爽やかな五月晴れであった。 |

| 橋から北側は広く開けた伝法地区。北側左岸堤防から眺める富士山・愛鷹連山がすばらしい。堤防を |

| 下りて畑地の中を進み支流の小潤井川を渡り千代田町交差点に出る。通称弥生通りといわれている |

| 道を東進。途中東名高速富士インターからの臨港線中村町交差点も抜けてさらに東へと進む。 |

|

|

|

|

| 富知六所(三日市)浅間神社 | 浅間神社拝殿 | 浅間神社の湧水が和田川の起点 | 神社を回り込んで妙永寺 |

| やがて左手に富知六所浅間神社(通称三日市浅間神社)の参道入口交差点で左折北進。浅間神社 |

| 拝殿で拝礼して境内を東側に回り込む。このあたり富士南麓は湧水が多く境内の湧水池が和田川の |

| 起点になっている。富知六所浅間神社は創建は不詳だがこの地に遷座されて1200有余年が経つ。 |

| 浅間神社だが主祭神はコノハナサクヤヒメではなく父神のオオヤマツミノミコトというのも珍しい。毎年 |

| 5月3日の例祭では賑わっている。かつては流鏑馬行事も行われていた。 |

|

|

|

|

| 富士郡衙跡は住宅地 | 泰徳寺 | 国道139号国久保交差点を渡る | 急坂を登り吉原公園上に出る |

| 神社を回り込んで出た所が、富士宮に向かう旧大宮街道との交差点で日蓮宗の妙永寺があり、さらに |

| 北進し次の角を右折東に曲がる。妙永寺北側からこのすぐ東側にある時宗泰徳寺あたりが富士郡衙跡 |

| に比定されている。確かに東平遺跡発掘事業で「不自」の墨書土器の発掘もあり、地形的にも古代 |

| 富士南麓富士川の乱流の中で浅間神社からこの方、丘陵地になっていて役所を設置するのに適して |

| いたのであろう。泰徳寺門前を通り過ぎ、国道139号(通称大月線)を渡って東進する。泰徳寺までの |

| 丘陵地から国道まで一旦下っていたが、この先吉原公園西側で一気に急坂を登る。 |

|

|

|

|

| 吉原公園を見下ろす | 日吉浅間神社 | 東泉院跡(六所家) | 吉原の町を見下ろす |

| 急坂は高度差10mくらいであろうか、日吉浅間神社上の海抜は26.3m。このあたりからはちょうど |

| 吉原の町を一望できる。六所家である東泉院跡は現在富士市の教育委員会によって寄贈された |

| 史料を調査中である。東泉院は古代中世と富士下方浅間神社の5社の総帥であった。日吉浅間神社も |

| 六所家の敷地の中で移転もあり現在の南向きの位置に落ち着いた。 |

|

|

|

|

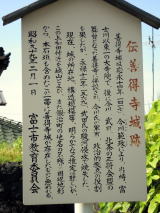

| 善得寺城跡(石垣と虎口) | 善得寺城跡の説明板 | 石垣前の道祖神 | 和田神社 |

| 日吉浅間神社の東隣は15世紀から16世紀の今川領の時代に善得寺城として広大な善得寺の敷地 |

| 西部に出城的な役割をはたしていたらしい。詳細についてはあまり史料はないけれども、郭の縄張り |

| 絵図と共に東南角に虎口と思える石垣が残り当時の面影を偲ぶことができる。ここに建つ道祖神は |

| 新しく詳細は不明である。虎口跡を東に辿ると和田神社。12世紀の源平合戦の折、源頼朝軍の武将 |

| 和田義盛が陣を敷いたことからこの地を和田、下を流れる川を和田川と言った。そしてここに祭神と |

| して和田義盛を祀っている。 |

|

|

|

|

| 和田神社説明板 | 県道24号を渡る | 愛鷹神社 | 鳥居脇の道祖神 |

| 和田神社を後にして吉原宿から御厨(御殿場)に向かう十里木街道(県道24号)を横断する。やがて |

| 愛鷹神社。鳥居前には安政4年9月と刻まれた道祖神が建っている。近世では吉原宿を通る東海道 |

| が主流であるが、伝法から今泉にはこの街道も依然として使われていたようである。 |

|

|

|

|

| 鳥居脇の力石 | 力石の説明板 | 愛鷹神社を回り込む | 福應禅寺 |

| 愛鷹神社の拝殿に一礼して東側を回り込む。神社上段の道を東進すると福應禅寺前に出る。福應禅寺 |

| は臨済宗妙心寺派の古刹であり、かつて16世紀頃には一大勢力であった善得寺の大伽藍がこの |

| あたりにはあった。 |

|

|

|

|

| 今泉まちづくりセンター | 善得寺跡 | 今泉地区 | T字路を右折 |

| 山門前を通り過ぎると右手に今泉まちづくりセンター。緩い坂を下って行き左手を入った所に現在は |

| 善得寺公園になっているが、善得寺跡地とされている墓所がある。さらに坂を下って行き、突き当たりの |

| T字路を右折して急坂を下りて県道に出る。 |

|

|

|

|

| 急坂を下る | 県道22号に出て左折 | 原田地区 | 滝川 |

| T字路は左手の先に清岩寺があり、その前の坂は呼子坂と言われ、このあたりが12世紀に源頼朝の |

| 平氏討伐に旗揚げして源平合戦があったことを思わせる地であることを証明している。道は県道22号 |

| に出ると平坦になる。古代・中世と和田川までが富士川乱流の地であり、高台を迂回していた。やっと |

| 今泉地区を過ぎて平地に降りて東に向かっている。滝川を渡り原田地区から比奈地区に入る。 |

|

|

|

|

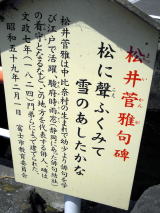

| 原田と比奈境に建つ石仏 | 西比奈の石仏 | 医王寺参道脇の石仏 | 松井菅雅句碑 |

| このあたりから根方街道は愛鷹山麓の南端を通っていて、南には広大な浮島沼(当時の広沼)があり |

| 数多く残っている寺院は街道の北側山裾に建てられている。そして路傍には幾多の石仏。 |

|

|

|

|

| 句碑説明板 | 富士市立吉永第一小学校 | 医王寺の参道 | 湧水公園 |

| 比奈の地は今でも湧水があり、細い清流が街道を幾筋も横切っている。傍ら石仏と並んで句碑が |

| 建てられていた。これは江戸時代比奈の地に生まれ活躍した俳人松井菅雅を称え門弟たちが句碑を |

| 建てたものだという。その先吉永第一小学校を左に見て医王寺に到着する。街道から北に伸びた |

| 参道の両脇にはこんこんと湧き出た地下水が池を作り、清涼感の漂う絶好の休憩地だ。11:15という |

| ことは、富士見橋を出発してから約2時間。 |

|

|

|

|

| 医王寺 | 山門脇庚申堂の青面金剛 | 湧水公園の梅花藻 | 長学寺 |

| 浄土宗龍水山医王寺の山門は中に幼稚園も併設されているため閉じられていた。山門脇には小祠が |

| 建てられていて、中には真っ赤な厨子に青面金剛像が祀られていた。このあたりにも庚申信仰があった |

| ということがわかる。湧水公園でしばらく休んだのち出発。参道から根方街道に出てすぐ左手に法華宗 |

| 長学寺の入口がある。 |

|

|

|

|

| 富士岡交差点西の常夜燈 | 富士岡交差点を東進 | 富士岡交差点東の常夜燈 | 赤渕川橋 |

| やがて街道は富士岡地区に入っていく。県道76号との交差点西側に一体の石仏と常夜燈が建って |

| いた。刻字をたどるとかすかに慶應二丙寅歳十一月十五日と読める。富士岡交差点を北に登って行くと |

| 間門地区桑崎、勢子辻を通り十里木街道につながる。この交差点を渡りすぐ右手の商店前にもう1基 |

| 常夜燈が建つ。刻された年号は天保三壬辰歳とあるが、あまりに真新しく最近建て替えられたように |

| 思える。ただ秋葉山と刻まれた文字はやや古く、幕末頃このあたりもさかんに秋葉信仰があったことを |

| 思わせる。その先は赤渕川、西側橋のたもとに六地蔵が祀られていた。 |

|

|

|

|

| 赤渕川橋脇の六地蔵 | 地蔵堂横に建つ石仏石塔群 | 慶昌院参道 | 東光寺参道 |

| 六地蔵の両脇には数基の石仏・石塔群。右側にある供養塔はその上部の刻字が判明しなかったが、 |

| 永享三寅年十月という文字は読める。赤渕川橋を渡ると中里地区であり、左手に曹洞宗の禅寺で |

| 天念山慶昌院への参道を示す大きな石塔が建っていた。その先5分も歩くかどうか、左手に本妙寺と |

| その東隣に東光寺。いずれも日蓮宗の古刹だ。このようにこの根方街道には古寺が続いている。 |

|

|

|

|

| 東光寺山門脇の題目塔 | 愛鷹山登山口 | 富士市立須津小学校 | 須津橋交差点 |

| 龍泉山東光寺は街道沿いに大きな山門が建ち、100m以上もあろうか、参道の奥に本堂の伽藍が |

| 見えている。山門の両脇に巨大な題目塔が建っている。その1基の刻字を見ると宝暦二壬由年七月 |

| 日となっており、文字不明な点がある。しばらくして山門前から進むと左手に愛鷹山登山口の標識、 |

| そしてその向かい側に須津小学校がある。小学校の東側はもう須津川になり、須津橋交差点から |

| 北方を眺めるとどんより曇った中に愛鷹山の山裾と、開通したばかりの新東名高速の橋脚が見えて |

| いる。 |

|

|

|

|

| 天澤寺入口 | 福寿院下の石仏群 | 福寿院参道 | 福寿院 |

| まだまだこの先、やがて沼津市に入って行っても古寺が続いていく。臨済宗の天澤寺入口があり、 |

| しばらく北に入った東名高速ガードの下に本堂はある。天澤寺入口のすぐ先に福寿院。街道から |

| すぐ石段を上がった上に本堂が建てられている。街道沿いに石仏が群立しているが、その中央部に |

| 観音碑の下側を見ると札所を示す数字と合わせ、道しるべの文字も見えていた。左 たきがわ江 |

| 一里、右 ・ ・ のさん江二里十二丁、文字不明な所はおおの(青野)だろうか。 |

|

|

|

|

| 妙蓮寺参道 | 増川の常夜燈 | 増川の馬頭観音 | 円照寺入口 |

| 増川地区に入る。左手坂の上に日蓮宗妙蓮寺。その下になぜか半分埋もれている常夜燈と馬頭観音。 |

| 常夜燈は文化十三子季春王正月と、また馬頭観音碑は文化十二 までしか見えない。この先から江尾 |

| 地区に入っていくが、その手前左手山裾に浄土宗円照寺。ずっと続く古寺は街道沿いと街道から300 |

| ないし400m入った山裾の2列になっているように思える。 |

|

|

|

|

| 新幹線のガードをくぐる | 現在の浮島沼(江尾地区) | 熊野神社 | 正光寺 |

| やがて新幹線のガードをくぐる。このあたりの南側は開けていて、古代・中世では広大な沼地であった |

| ところである。今では湿地帯が所々あるものの、沼川の河川改修と放水路の開設によって開墾され |

| 田地となり、また宅地としても徐々に住宅も建てられてきた。ただ、脇に表示板がたっていたが海抜 |

| 3.7mとかなり低い。江尾から境地区そして船津に向かって行く。左手熊野神社と隣に日蓮宗正光寺。 |

|

|

|

|

| 西船津の石仏 | 船津から愛鷹山を見る | 春山川 | 船津(一説柏原駅) |

| いよいよ本日の終点に近づいてきた。西船津にはなにげなく路傍の石仏。刻字もなくいつ頃のものかは |

| 判別できないが、旧街道を往来した古の旅人や農作業の行き帰りに両手を合わせる農夫の姿が見えて |

| くるようである。船津バス停に到着する。13:08。富士見橋出発してからおよそ3時間50分であった。 |

| 春山川の西詰、船津バス停から先ほどよりは見えてきた愛鷹山を眺める。この地船津はその地名が |

| 示す通りその昔広沼(浮島沼)の舟泊であったと思われる。そして、浦方路の柏原の異説としてここに |

| 古代柏原駅があったとする説もある。 |