|

|

|

|

| 興津中町西交差点 | 身延道入口石塔群 | 道標 | 石塔群横の表示板 |

| 日時・行程 |

| 2014年11月16日 |

| 東海道興津宿 〜 興津中町(東海道・身延道分岐) 〜 八木間町 〜 |

| 国道52号合流 〜 谷津町 〜 横山城址 〜 国道52号 〜 小島町 〜 |

| 藤ノ木観音 〜 但沼 〜 番古 〜 小河内 〜 蓮華寺 〜 坂本 〜 |

| 上倉 〜 逢坂 〜富士見峠 〜 平山 〜 宍原宿 |

| 地図 |

|

|

|

|

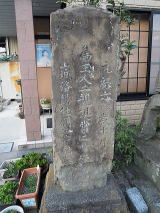

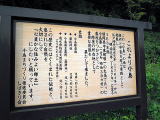

| 興津中町西交差点 | 身延道入口石塔群 | 道標 | 石塔群横の表示板 |

| 早朝6:30に東海道興津宿跡の西、図書館と清見潟公園の間に車を置いて興津宿を東へ。 |

| 宿場の東はずれ興津中町西交差点が今回の出発点である。東西に東海道が通り、ここから |

| 分岐して北の方に身延道は伸びている。6:50身延道入口を出発。ここには石塔群が立っていた。 |

| そして、その傍らにこれから入る身延道の説明板もあったが、結構以前に建てられたものらしく |

| その文字が消えかかって読みにくいものであった。 |

|

|

|

|

| 里程道標 | 元禄6年設立 | 題目碑 | 常夜燈 |

| まずは里程道標。高さは1m位で四角の石柱で東海道向きに「身延山道」その下には宍原江四里 |

| 萬沢江三里 南部江三里 身延江三里、とつまりここから身延までは13里ということになる。これは |

| 右側面を見ると元禄6年(1693)10月10日山城国布施という人によって建てられたものらしい。 |

| 他には明治14年(1881)の遠忌碑、笠の部分のない常夜燈、高さ3m程もある題目碑、身延山道と |

| 刻まれた道標2基と延宝5年(1677)大坂題目講の題目道標が見られる。 |

|

|

|

|

| 東名高速ガード | 東名側道を右折 | すぐに左折した突き当り | 八木間の庚申塔 |

| 7:02東名高速のガードをくぐり、側道を右に入る。入ってすぐに北の方に左折、突き当りに小堂に |

| 覆われた庚申塔が立つ。形は笠つきの塔だが、風化が激しく文字の判別はできない。その下に |

| うっすらと文字が読める身延山道の道標もあった。 |

|

|

|

|

| 本来の身延道の場所 | ガードから来た道に戻る | 法泉寺 | 法泉寺に建つ題目塔 |

| 庚申塔の立つ突き当りを左折、すぐに民家の間を流れる小川の辺りを真っ直ぐに身延道は北に |

| 伸びていたものと思われる。このあたりは家が密集していて今では全くその名残を留めていない。 |

| 通過して東名ガードから来た道に戻る。戻って北に向かうと左手に法泉寺参道。7:23境内に |

| 入ってみると、題目塔が4基と背後に供養碑が建てられている。 |

|

|

|

|

| 国道52号に合流 | 谷津町で左折 | 横山の馬頭観音群 | 馬頭観音像 |

| 法泉寺を後にしてさらに進むと5分程で国道52号に合流する。現代の身延道である。しばらく国道の |

| 端を歩いて8分、左手にキグナスのガソリンスタンドが見えるとその手前を斜めに左に入る。ここは |

| 谷津町横山地区。入ってすぐの左手に4基の石塔が見えた。右から2番目は馬頭のレリーフの下に |

| 大日如来と馬頭観音の文字、その左が馬頭レリーフの下に馬頭観音。だが、両脇の2基は磨耗が |

| 激しく判別できない。設立年不明。 |

|

|

|

|

| 横山城址に突き当る | 城址を左に回る | 城址西側の馬頭観音 | 城址西側の供養塔 |

| 石塔群の先を緩やかに登っていく。T字路に突き当り説明板にある通りここを左に回り込む。この正面が |

| 横山城址である。回り込んだ城址西側に新しい馬頭観音の文字碑。昭和47年(1972)3月のもの。 |

| その向かい側に題目五百部修行の供養塔、資料によると寛政11年(1799)のものらしいが、さすがに |

| 古く年号の判別ができなかった。 |

|

|

|

|

| 城址を回り込んで登る | 突き当り | 横山城址を見上げる | 戻って国道に出る |

| さらに城山を回り込んで登っていく。旧道は本来この先を下っていったらしいが現在は突き当る。 |

| 7:49やむなく引き返す。横山城址入口の手前でミカン畑の上の城址を見やりながら国道に出る。 |

|

|

|

|

| 横山城址石碑 | 横山城説明板 | 身延山道の石道標 | 秋葉山常夜燈 |

| ここで横山城址について。時間の関係で遺構を見学に登ることはしなかったが、入口に石碑、説明板 |

| そして身延山道の石道標。秋葉山燈明と刻まれた常夜燈は文政7年(1824)のものらしい。城址の |

| 説明板には横山城(興津城)が今川氏のもと興津氏の居城として、武田氏の駿河侵攻からは穴山 |

| 信君(梅雪)の統治下にこの一帯がおかれ、武田氏滅亡までの歴史が書かれていた。 |

|

|

|

|

| 国道小島地区入口 | 小島地区説明板 | 徳本上人供養塔 | 龍津寺 |

| 横山城址から国道52号に戻って北に進む。やがて谷津から小島地区に入っていく。入ってすぐの |

| 左手に徳本上人の供養塔が建つ。自然石3基だが、かろうじて1番左の石塔に徳本上人供養塔の |

| 文字が読めるが他は全く不明。そしてこの供養塔の立つ位置が横山城から回り込んで降りてきた |

| 旧道があった位置であろう。龍津寺に到着8:15、小休止。 |

|

|

|

|

| 小島南交差点を右折 | 猿田彦大神 | 国道を横断 | 小島町の身延道 |

| 小島地区に入って国道52号は小島南交差点。左に行けば小島藩のあった陣屋跡だが、身延道は |

| ここを右に入っていく。大きく左にカーブするところに石塔が1基立っていた。猿田彦大神とあり大正 |

| 8年(1919)9月吉日と新しいのではっきりと読める。天孫降臨の道案内をした猿田彦に道中安全を |

| 祈ったものか。道はカーブして国道を横断して今度は国道の西側を登っていく。 |

|

|

|

|

| 善立寺入口の題目塔 | 旧身延路の案内板 | 小島小学校西の案内板 | 藤の木観音堂 |

| 国道を横断してすぐに左に入る善立寺参道の入口がある。ここに2m程の題目塔が建てられていた。 |

| 元禄8年(1695)6月下旬とあり下旬という表示も珍しい。これも谷口法悦のものらしい。題目塔の |

| 手前にも小さな身延山道の道標があり、下半分が埋まっているので見落としやすい。この先から次に |

| 国道に降りるまで旧道らしい風情が残る道だ。旧身延路という案内板と真新しい白い案内板に誘導 |

| されながら藤の木観音堂に着く。8:44。ここにも身延山道の道標が立ち街道の説明板が建てられて |

| いた。 |

|

|

|

|

| 観音堂前を行くと突き当る | 右の細い道に入る | 旧道らしい山道 | 但沼で国道に出る |

| 観音堂の前から民家の間の細い道をしばらく行くと竹林の斜面に突き当る。ここを右の方に回り込む |

| 道がついているので竹林の中を通っていく。いかにも古道らしい。竹林から雑木に変わって出た先は |

| 国道52号の但沼地区に入っていた。 |

|

|

|

|

| 舎人親王御陵 | 舎人親王舎境内道祖神 | 但沼橋(唯幣橋) | 小島中先を登っていく |

| 但沼地区の国道に出てから但沼の交差点手前に、舎人親王御陵入口という表示杭があって入って |

| みると、細い路地の先には小祠と石柱、榊があって説明板が添えられている。また、ここには道祖神 |

| 1基が立ち、山之道 甲州之道 と彫られ像も束帯姿でいかにも親王御陵という感じがするのは新しく |

| 建てられたような感じがする。国道に戻り但沼橋を渡る。旧道の渡渉地点はやや右手のようだが |

| その位置は何もなく明確ではない。 |

|

|

|

|

| 番古地区に入り右折 | 道路崩落地点 | 供養塔 | 番古バス停で国道に出る |

| 9:06国道に合流して興津川を渡った後、番古地区に入る。旧道は自然遊歩道と書かれた案内板の |

| T字路を右に入っている。自然遊歩道は浜石岳への登山口でもあるが、ここは興津川支流の小河内 |

| 川に沿って湾曲して元の国道に戻っている。ただ、川沿いの道は途中崩落していて工事中であった。 |

| ガードレールがはずれ路面もブルーシートが掛けられていた。引き返そうかと思ったが、地元の |

| 人たちが山側を通行しているので急いで通り抜けた。川を渡る手前に西国三十三番巡礼記念の |

| 供養塔が番古橋際に立っている。明治元年(1868)設立。その後は国道に戻る。 |

|

|

|

|

| 国道52号を北進 | 小河内地区 | 蓮華寺 | 舟場でトンネルを迂回 |

| 小河内地区は国道を歩いていく。歩道橋があり興津駅から9km地点と書かれていた。ここを通り |

| 過ぎて右手に蓮華寺。門前に大きな題目塔が建てられていた。これも谷口法悦設立で元禄8年 |

| (1695)のものだ。境内には道祖神もあるようだが、門内には入らず確認できず。蓮華寺の前を |

| 上っていくと舟場のバス停でトンネルがある。ここを左に迂回する。当然旧道はトンネルなどない |

| から小河内川沿いに下って上り返す。トンネルの出口に国道へ合流。 |

|

|

|

|

| 迂回して国道に合流 | 坂本で右の旧道へ | 旧道は崩落で通行止 | 小河内川の水源 |

| 国道を歩き屋敷地区を抜け坂本地区に入る。このあたりの道は左右急斜面の谷底状で、夏の台風 |

| での崩落が多い。沢を2本渡るが1本目の橋の際に自然遊歩道の宮澤薬師堂入口の案内があり、 |

| 入ろうとしたが通行止。2本目の沢に架かる橋の際から旧道を入ろうとしたがここも通行止。かなりの |

| 被害があったようだ。しかし、北側の通行止の個所に小河内川起点の表示があった。 |

|

|

|

|

| 国道に戻る | 上倉手前の崩落地 | 新東名高速のガード | 逢坂地区 |

| 旧道が通れず国道を行く。坂本から上倉の間で東側斜面が大きく崩落している。この場所は国道も |

| 車両は交互通行になっている。東側歩道は通行止、西側の歩道を通行するよになる。地形的に |

| 両方から斜面が迫り切通状になっている所だ。工事個所を通り抜け、新東名高速のガードが見えて |

| くる。ガード下あたりから上倉地区になると思われるが、そのまま逢坂地区まで国道を来てしまった。 |

|

|

|

|

| 逢坂で旧道に入る | 富士見峠 | 新東名高速新清水IC | 清水工業団地 |

| 旧道は本来ガード下から左手に入り関屋峠を登って逢坂に降りるようだが、入口を通り過ぎて逢坂 |

| まで来てしまったため、逢坂バス停から左手に入る。富士見峠にはすぐ右手に折れる道があって |

| 登っていくわけだが、左手先に左に登る道が見えていたから関屋峠からここに出てくるに違いない。 |

| 富士見峠に登る。正面に富士山がよく見え、確かに富士見峠と名付けた所にふさわしい。しかし、 |

| この道は現在新東名高速の側道にもなっていた。峠を降りた所は新清水インター。降り切った |

| 所から大きな交差点を渡ると向こう側は清水工業団地になっている。 |

|

|

|

|

| 平山集落古道に入る | 馬頭観音3基 | 平山地区 | 天社神碑 |

| 国道52号を渡った所から、しばらくは国道に沿って歩くと、右手に旧道の入口がある。平山集落の |

| 古道で、右手沢の向こうに3基の馬頭観音が見えていた。沢を渡り近づいてみる。観音像2基と |

| 文字碑1基、右の観音像は明治42年(1909)、中の観音像は大正11年(1922)と比較的新しい。 |

| もう1基の文字碑は南無馬頭観世音 北白号とあり馬の供養のものであろうか。平山集落を通過。 |

| 道は大きく左にカーブしていてその中心部の家の前に自分の身長くらいもある自然石で天社神と |

| 彫られている。左側面に設立年、天保12年(1841)のものだ。 |

|

|

|

|

| 稲瀬川の前田橋 | 道祖神3基 | 双体道祖神握手型 | 国道を横断して宍原へ |

| 再び国道52号を横切る手前で稲瀬川に架かる前田橋の右下に説明板とともに3基の道祖神が |

| 見えた。1番右の小さなものは風化が激しく判別不能だったが2基の石像は両方とも双体道祖神の |

| 握手型といわれるもので設立年は不明だがレリーフは比較的はっきりと分かる。平山集落のはずれか |

| 宍原宿の入口かに建てられたものであろう。この街道筋では道祖神は珍しい。前田橋を渡って |

| 国道も渡り宍原宿に向かう。 |

|

|

|

|

| 宍原宿入口 | 福聚院 | 宍原宿問屋場の鈴木家 | 宿場の案内図 |

| 国道を渡った所が宍原宿の入口になる。入口にあたる宍原小学校の前には大きな宿場の案内図が |

| 建てられていて街道の関係、宿場の様子がよくわかる。宿場の中心部の福聚院を過ぎ問屋場の跡 |

| であった鈴木家を見る。大きな屋敷であった。身延道興津筋の前半はこの宍原宿までとして、この先 |

| 宍原車庫前の終点からバスに乗り興津に戻る。宍原宿到着は12:34.この日の行動時間は身延道 |

| 入口から5時間44分、地図上の距離14.2km。興津の里程道標4里(15.72km)より短かった。 |