|

|

|

|

| 吉原宿東木戸跡 | 吉原宿東横町 | 天神社参道 | 吉原宿中心部 |

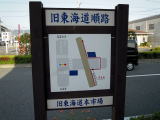

東海道(吉原宿〜蒲原宿)

| 日時・行程 |

| 2011年4月30日 |

| 吉原宿東木戸跡〜吉原宿〜吉原宿西木戸跡〜富安橋〜蓼原道祖神〜 |

| 間宿本市場〜鶴芝の碑〜立場跡〜本市場一里塚跡〜札の辻〜松永邸跡〜 |

| 天白神社〜護所神社〜雁堤〜水神社〜富士川橋〜光栄寺〜立場跡〜 |

| 小休本陣常盤邸〜岩淵一里塚〜中之郷〜新坂橋〜光蓮寺〜 |

| 蒲原一里塚跡〜蒲原宿東木戸跡 |

| 地図 |

|

|

|

|

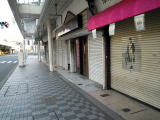

| 吉原宿東木戸跡 | 吉原宿東横町 | 天神社参道 | 吉原宿中心部 |

| 今回は吉原宿東木戸跡から蒲原宿東木戸跡までを歩いてみた。吉原宿に入りすぐ岳南鉄道の踏切を |

| 渡って東横町を抜け交差点で左カーブして中心部に向かう。スクランブルになった交差点の南側に |

| 高札場があったということだが全く不明。スルガ銀行脇に参道があり吉原の総鎮守である天神社(天 |

| 満宮)がある。 |

|

|

|

|

| 長谷川本陣(下本陣) | 現在の近藤薬局あたり | 神尾本陣(上本陣) | 現在の富士見会館あたり |

| 本陣は2ヶ所あり東から下本陣の長谷川本陣。現在街道北側の近藤薬局あたりである。もう1ヶ所は |

| 下本陣より街道北側を西に行った上本陣の神尾本陣である。現在の富士見会館(パチンコ店)あたりで |

| あろう。吉原宿の中心部をなす商店街の歩道には金属製の案内プレートが埋め込まれている。 |

|

|

|

|

| 野口脇本陣 | 現在のノグチカメラあたり | 杉山脇本陣 | 現在のキムラおもちゃあたり |

| 脇本陣は4ヶ所。東から街道南側、下本陣の手前交差点の東あたりに野口脇本陣があった。現在は |

| ノグチカメラがあるが唯一当時の子孫が残っているようだ。南側を西に歩き吉原商店街中心の交差点 |

| の南東側に杉山脇本陣(屋号は四ツ目屋)、現在のおもちゃのキムラの店先にプレートがある。 |

|

|

|

|

| 鈴木脇本陣 | 現在は元オオイカメラあたり | 矢部脇本陣 | 現在は南岳堂あたり |

| 杉山脇本陣の信号を挟んで北西側には鈴木脇本陣(屋号は扇屋)があった。現在は衣料品店になって |

| いるが、元は長い間オオイカメラのあった所である。矢部脇本陣(屋号は銭屋)は神尾本陣の向かい側 |

| 街道南にあった。現在は吉原の老舗菓子店である南岳堂のあたりである。 |

|

|

|

|

| 問屋場跡 | 現在はメガネのヤナセあたり | 旅籠屋跡 | 現在も鯛屋旅館がある |

| 問屋場は鈴木脇本陣の西隣にあった。古くは矢部・長谷川氏が問屋役を勤めていたようだ。現在の |

| ネガネのヤナセあたりである。そして問屋場の西に高札場があったらしいがその形跡は全くない。 |

| 旅籠屋は吉原宿に多い時代に107軒という記録が残っている。矢部脇本陣の西側にある鯛屋旅館 |

| にはその面影が残り貴重な当時の資料も保存されている。 |

|

|

|

|

| 加宿問屋場跡 | 吉原宿加宿伝法方面 | 姉川一夢屋敷跡 | 現在は中山豆店あたり |

| 交通量の多くなった吉原宿の加宿として伝法村を天領として賄った。西本町から左折南下して西横町に |

| 行く北西角に加宿問屋場跡の表示がある。また、吉原宿の記録として貴重な史料となっている「田子の |

| ふるみち」を残した姉川一夢は中心部、現在の中山豆店あたりに住んでいたようだ。 |

|

|

|

|

| 唯称寺参道 | 保泉寺 | 西本町から西横町へ左折 | 吉原宿西横町 |

| 吉原宿は元吉原から中吉原そして現在の新吉原と度重なる大津波で宿場を変えてきた。そしてそれに |

| 伴って元吉原から社寺もそれぞれ移されてきた。現在、唯称寺は問屋場跡の西側、保泉寺は加宿 |

| 問屋場の北側にある。東海道は西本町の西端で直角に南側に折れている。遠くに妙祥寺の題目塔が |

| 見える所までが西横町である。 |

|

|

|

|

| 西横町から西木戸方面に右折 | 伝馬町 | 妙祥寺参道 | 参道入口の題目塔 |

| 西横町から伝馬町に入る所で街道はここも直角に右折して西方向に向かう。この角に先程の題目塔が |

| 建っていた。ここから南に妙祥寺へ参道が続く。 |

|

|

|

|

| 立安寺(旧名龍安寺)参道 | 木之元神社 | 大運寺参道 | 称念寺 |

| 東海道は西に向かって伸びる。街道南側(左手)に龍安寺(現在は立安寺)向かい側の右手に木之元 |

| 神社。この神社は元吉原(見付)の木之元大神を分祀したものらしい。木之元から西に行って大運寺、 |

| このあたりは旧名歩行町でここから追分になり西木戸跡の南側に称念寺があり、いずれも元吉原から |

| 宿場とともに移されてきた古社寺である。 |

|

|

|

|

| 追分 | 吉原宿西木戸跡 | 西木戸から北に村山古道 | 小潤井川を渡る |

| 吉原宿の西端追分には現在の桝屋酒店の脇に西木戸跡の標識が建っている。ここから北の方向に |

| 細い道が通っていて古絵図にもある村山古道であり、江戸から富士講で登山した者が村山浅間に |

| 向かったようである。東海道は小潤井川の四軒橋を渡る。 |

|

|

|

|

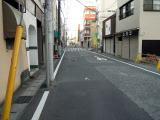

| 東海道を国道139号が横切る | 旧東海道の標識 | 青葉通りを渡って右側が東海道 | 青島の磔八幡 |

| 四軒橋からすぐ前に東海道を国道139号が横切っている。横断歩道を渡り富士市役所を右手に見な |

| がら青葉通りを渡って右手の斜めに伸びている道に入る。しばらく行くと左手に青島の八幡宮、川口 |

| 家に伝わる通称磔八幡といわれている祠が建つ。 |

|

|

|

|

| 青島の道祖神 | 県道396号手前で右折 | すぐに左折 | 県道のすぐ北を並行する |

| 八幡宮入口に道祖神が建っているが年代も刻まれているのかもわからなかった。やがて県道396号の |

| すぐ手前を右に折れまた左にクランクして港大通りを渡る。右手方向が東名富士インター、左方向が |

| 田子の浦港である。東海道はここから県道396号に沿って、また所々合流して西に向かっている。 |

|

|

|

|

| 愛宕神社 | 潤井川の富安橋を渡る | 富安橋から見た富士山 | 富安橋の西詰にある道祖神 |

| 交差点を渡り県道のすぐ北側を並行して行くと左手に愛宕神社、その先に潤井川を渡る富安橋が |

| ある。富安橋は古絵図には三度橋と描かれていて渡った先が川原宿から本市場間宿へと入って |

| 行く。橋の西詰には頭部の欠損した道祖神(地蔵かもしれない)と明治40年7月の洪水後に建て |

| られた題目碑があった。 |

|

|

|

|

| 蓼原(川原宿)街道北側 | 蓼原の単体道祖神 | 県道174号塔の木交差点 | フィランセ前の間宿本市場 |

| 橋の上で富士山を眺めて出発する。街道右手北側の民家の塀の中に埋もれるように立派な道祖神 |

| が祀られている。蓼原の単体道祖神といわれているもので江戸後期のものと思われるが年代は |

| 不詳である。まもなく大きな交差点に出る。県道174号で右方向が富士インター、左方向は新幹線 |

| 新富士駅だ。この塔の木交差点を渡って間宿本市場に入っていく。左手に富士市福祉センターの |

| フィランセ前に本市場宿の説明板が設けられていた。 |

|

|

|

|

| 鶴芝の碑 | 鶴芝の碑説明板 | 鶴の茶屋跡から見た富士山 | 東海道の迂回地点 |

| フィランセのすぐ先に鶴芝の碑が建っている。このあたりは茶屋が並んでいた所で、白酒や葱雑炊 |

| などを出していたようだ。鶴芝の碑はここに鶴の茶屋があってここからの富士の絶景に絵と詩を |

| 刻んだ文政3年のもの。この先で東海道は新しい道に分断されている。真ん中を分離帯が通って |

| いるので、やむなくすぐ北にある横断歩道を迂回することになる。 |

|

|

|

|

| 法源寺参道 | 米之宮浅間神社参道 | 本市場立場跡 | 常諦寺参道 |

| 渡った先に法源寺参道、やがてT字路になった右手(北方向)に伸びている道が米之宮浅間神社に |

| 続く参道だが東海道は西に向かって県道396号を斜めに横断するようになる。県道と交差するあたり |

| に立場があったらしい。右手には常諦寺への参道がある。 |

|

|

|

|

| 延命寺 | 立場跡枡形を県道が通る | 本市場秋山陣屋跡 | 本市場一里塚に向かう |

| 枡形になった立場跡の北側に延命寺があり、県道反対側には秋山陣屋があった。信号で横断して |

| 本市場一里塚に向かう。 |

|

|

|

|

| 本市場一里塚跡 | 一里塚の石碑 | 富士本町商店街 | 手前は栄立寺・奥が金正寺 |

| ゆるい右カーブをしばらく行くと望月整形外科の先に一里塚の石碑が見えてくる。江戸から35番目の |

| 本市場一里塚だが石碑が建てられているが塚は残っていない。また一里塚の所在地は先程の本市場 |

| の標識があったフィランセあたりという説もある。東海道は富士本町駅前商店街を渡り西に向かう。 |

| 次の信号交差点を挟むように街道北側に栄立寺と金正寺がある。 |

|

|

|

|

| 小塚陣屋跡・松永邸跡 | 札の辻跡 | 札の辻に建つ猿田彦大神 | 県道396号に合流する |

| 金正寺の西隣に現在は富士ホワイトホテルの白い建物があるが、ここに小塚陣屋といわれていた |

| 松永邸の大邸宅があった。安政4年に新築された記録があり富士市博物館に寄贈されている。松永邸 |

| 跡をすぎると左手水路の脇に札の辻の標識。標識の南側に石塔があったので寄ってみる。猿田彦大神 |

| と刻まれた石碑は安政4年に建てられたもののようだ。やがて県道396号に合流する。 |

|

|

|

|

| 天白神社 | 天白神社前の道祖神 | JR身延線のガードをくぐる | 橋下交差点の6叉路 |

| 県道合流点を北側に渡ると柚木公会堂西隣が天白神社。由緒書によると天正13年に建立された村社 |

| だということ。境内の道祖神は年代不明。天白神社のすぐ西のガード、JR身延線のガードをくぐり進む。 |

| 右側に富士自動車学校を見ながら橋下の6叉路交差点に着く。 |

|

|

|

|

| 実相寺への参道 | 分岐に建つ常夜燈と道しるべ | 松岡の常夜燈 | 左東海道とある道しるべ |

| 県道の北側を歩いているが、交差点を斜め右側に入る道は実相寺への参道に続く。古刹実相寺は |

| 往時広大な敷地であり、先程の札の辻あたりまで東側はあったようだ。東海道は交差点を渡って |

| さらに西に行くと再び右斜め方向に分岐していてここを入る。分岐には常夜燈と道しるべが残っていて |

| わかりやすい。常夜燈は慶應元年5月のもの、道しるべは左東海道と刻まれていた。 |

|

|

|

|

| 東海道に入りすぐの変則交差点 | 右折して護所神社 | 富士川堤防の雁堤 | 元の交差点で西に向かう |

| 分岐から入ってすぐ変則交差点にさしかかる。右手の用水路沿いに入って雁堤に立ち寄ることにした。 |

| 突き当たりの上段に護所神社。度重なる富士川の氾濫を防ぐために雁堤を造る際、人柱となった旅僧 |

| の霊を祀っている。その脇を登り雁堤の上に出る。丁度護所神社の上が頂点になって堤防がくの字 |

| に曲がっていて雁の飛ぶ姿を想像させることから雁堤と呼んでいる。 |

|

|

|

|

| 四丁河原で県道に合流 | 富士川橋手前の水神社に立寄る | 水神社 | 水神の森と渡船場の説明板 |

| 元の変則交差点に戻り西に進む。やがて四丁河原で県道に合流、そのまま富士川まで県道の右側を |

| 歩く。富士川橋を渡る手前の渡船場跡に水神社が建てられていた。江戸時代の富士川の急流を渡る |

| のには大変だったようで、水量によって渡す地点が3ヶ所設けられていた。ここはその一番下流地点で |

| 交通の安全を祈願して水神の森に神社を建立したということである。 |

|

|

|

|

| 富士山道の石碑 | 水神社境内の常夜燈 | 水神社境内の道祖神 | 富士川橋を渡る |

| 水神社境内には宝暦8年の富士山道と刻まれた石碑が建ち、上方から東海道を下ってきた登山者が |

| ここから岩本山の山裾を通り大宮(富士宮)にでたようだ。また、文化元年と文政元年寄進の常夜燈、 |

| 文政3年8月両舟場と書かれた道祖神もありやはり渡船の安全を祈願していたものである。 |

|

|

|

|

| 鉄橋竣工記念碑 | 渡船場位置と富士山溶岩流 | 岩淵側渡船場跡 | 岩淵渡船場跡の標識 |

| 水神社を出て富士川橋を渡る。南側に大きな記念碑が建っている。よく見ると大正13年に鉄橋が渡さ |

| れた時の記念のようである。のんびり写真を撮りながらなので吉原宿東木戸跡を出発してから2時間 |

| 40分もかかってしまった。橋の上から見ても渡船場の面影は何も見られない。 |

|

|

|

|

| 岩淵東海道入口 | 河岸段丘を上った所の標識 | 光栄寺参道 | 参道前交差点から南下 |

| 富士川橋を渡った対岸で県道交差点のすぐ北よりに細い道が登っている。東海道はここを入っていく |

| わけだが、現在の川岸は幾たびの氾濫をくり返し削られ、また隆起し河岸段丘となって街道はこの上を |

| 通っている。細い道を上った所の小さな交差点の右手が光栄寺の参道で古来甲州への往還にもなって |

| いたようだ。東海道はここから南下して行く。 |

|

|

|

|

| 枡形の東側が立場の東本陣 | 立場西側の西本陣常盤家 | 小休本陣常盤邸正門 | 常盤邸西端の常夜燈 |

| やがてクランク状になった枡形の東に立場の東本陣があった。今では全くその名残はない。その筋向い |

| に西本陣である常盤家が今でも残っている。小休本陣常盤邸は富士市の指定文化財だ。西本陣の |

| 西端には年代は不明だが秋葉山常夜燈が建っている。 |

|

|

|

|

| 八坂神社 | 八坂神社鳥居前の常夜燈 | 新豊院 | 新豊院前の常夜燈 |

| 常盤邸前を通って交差点に出たところ、鳥居が見えて参道が続く。社殿は東名高速が高架になった |

| 向こう側の斜面上にあってここからは見えない。参道入口に常夜燈と大きく刻まれた完形のもの、立派 |

| な石燈籠が建っている。ここからさらに進むと右手に新豊院。石門の間にわずかに山門・本堂がのぞ |

| けるが参道入口の享和3年11月という秋葉山常夜燈と左手に建つ地蔵菩薩の石像を見る。 |

|

|

|

|

| 新豊院前の地蔵 | 岩淵一里塚 | 西塚と榎 | 東塚 |

| 新豊院前の地蔵に手を合わせ、その先に見えている岩淵一里塚まで進む。江戸から36番が欠番で |

| 37番目にあたる一里塚は先の塚原新田(錦田)・伏見と同様両側の塚がしっかりと残っていた。 |

| とりわけ東塚の榎は枯れてしまい2代目だが西塚の榎は当時のものと思われ感激する。 |

|

|

|

|

| 一里塚の標識 | 一里塚説明板 | 一里塚前S字カーブを南下 | 中之郷秋葉山常夜燈 |

| 一里塚説明板に目を通してからS字になったカーブを南下して東海道は続いている。街道東側で道に |

| 出っ張るようにして常夜燈が建っているのが見えてくる。もうここは中之郷に入っていた。建立年代は |

| 文政6年11月となっているが火袋だけが妙に新しく金属製でどうにも不自然であった。それにしても |

| 秋葉山常夜燈が多く秋葉信仰が盛んであったようである。 |

|

|

|

|

| 中之郷の街道を南下する | 常夜燈の先を右折 | 中之郷の標識 | 東名高速のガードをくぐる |

| 常夜燈前から少し行って郵便局手前の交差点を右折する。そのまま直進するとJR富士川駅、県道 |

| 396号に出てしまう。右折した先に東名高速のガードが見えてきてその手前左手に中之郷の標識 |

| が建てられていた。 |

|

|

|

|

| 三田講の石碑 | 右は野田山薬師堂へ | 宇多利神社入口の常夜燈 | 秋葉山常夜燈 |

| ガードをくぐると三叉路、直進方向は野田山の薬師堂への道である。ここは左折して側道を行く。 |

| 三叉路交差点には野田山不動明王と薬師如来の大きな石碑が建てられていた。やがて街道は側道 |

| から離れカーブしながら南下して行く。やや広くなった宇多利神社参道入口にまた秋葉山常夜燈が |

| 見える。安政3年12月という文字がわかる。 |

|

|

|

|

| 宇多利神社参道 | 新幹線のガードをくぐる | 中之郷小池にある常夜燈 | 秋葉山常夜燈 |

| 宇多利神社参道を通過して行くと、右手は行止り、直進はやや下って新幹線のガードをくぐって行く。 |

| くぐり終えて上ったところ左手に常夜燈。嘉永4年5月のものでこの地は中之郷小池という所で、旧 |

| 富士川町現富士市の最南端地区である。 |

|

|

|

|

| 東名側道に登り富士山を望む | 静岡への市境の新坂橋 | 新坂を下り始める | 塀に付けられた新坂案内書 |

| 小池地区を通り抜け登った所が東名高速の側道であり結構高台になる。振り返れば遠くに富士山が |

| 眼下の東名の道路上に見えている。静岡市との市境になる新坂橋で東名を渡り蒲原宿へと向かう。 |

| かなり上った頂点の東名新坂橋からゆるゆると下っていく。左手には民家の塀に取り付けられた |

| 新坂の案内書が見えた。この家の方の好意なのだろうか。手書きの案内が塀や庭に妙に合っている |

| 気がした。 |

|

|

|

|

| 坂を下り蒲原宿に向かう | 光蓮寺 | 光蓮寺前の広重「蒲原」の絵 | 坂を下りきって右折 |

| この新坂は天保14年の往還付け替えの時からで、それまではこれより南側の崖上で七難坂と |

| 呼ばれていた坂を通っていたようだが危険になり替ったとのこと。どんどん坂を下っていくと左手に |

| 光蓮寺。山門下に大きな広重の絵「蒲原夜の雪」が描かれていた。広重の想像上の絵といわれて |

| いるようだが、新坂から下った光蓮寺前のような気がする。坂を下りきったらT字路で右折。 |

|

|

|

|

| 蒲原一里塚と東海道 | 蒲原一里塚跡 | 一里塚説明板 | 北条新三郎の墓所入口 |

| もう蒲原宿はすぐである。左手に一里塚の石柱が建っていた。38番目の塚であるけれども、ここも |

| 大津波で流されて跡形もない。渡邊家の庭先に小祠と説明板が建てられていた。ここからもうすぐに |

| 東木戸の枡形が見えている。その手前右手には北条新三郎の墓所入口があったが立ち寄らず通過 |

| する。 |

|

|

|

|

| 諏訪神社 | 蒲原宿東木戸跡 | 東木戸と常夜燈説明板 | 常夜燈 |

| 街道の枡形になった右手の斜面上に諏訪神社が祀られていた。ここも元は富士川の右岸にあった |

| ようだが、川の氾濫で流されかなり西側のこの地に移された。神社石段の西隣が東木戸跡である。 |

| ここにも文政13年12月と書かれた常夜燈が迎えてくれた。この先西側が蒲原宿となる。 |