|

|

|

|

| 蒲原宿東木戸跡 | 日軽金発電所の送水管 | 木屋の土蔵 | 木屋の土蔵の説明板 |

東海道(蒲原宿〜由比宿)

| 日時・行程 |

| 2011年5月21日 |

| 蒲原宿東木戸跡 〜 東漸寺 〜 問屋場跡 〜 平岡本陣 〜 高札場跡 〜 |

| 御殿道 〜 旧五十嵐歯科医院 〜 長栄寺 〜 和歌宮神社 〜 泉龍寺 〜 |

| 蒲原宿西木戸跡 〜 向田川橋 〜 蒲原市民センター 〜 JR蒲原駅 〜 |

| 神沢川橋 〜 由比一里塚跡 〜 由比宿東木戸跡 |

| 地図 |

|

|

|

|

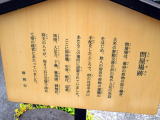

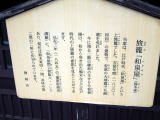

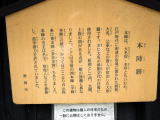

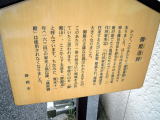

| 蒲原宿東木戸跡 | 日軽金発電所の送水管 | 木屋の土蔵 | 木屋の土蔵の説明板 |

| 今回のコースは江戸時代の風情を今も残している蒲原宿を中心に由比宿の東木戸跡までを短い距離 |

| ながらじっくり歩いてみた。蒲原宿東木戸跡を出発しすぐに日本軽金属の発電所に入る送水管を渡る |

| といよいよ蒲原宿の町並に入って行く。街道左手に説明板が見え奥に3階建という珍しい土蔵が建つ。 |

| 元材木商であった渡邊家の土蔵で天保9年築の耐震性にすぐれた構造であるという。 |

|

|

|

|

| 東木戸跡から街道西方向 | 龍雲寺参道の石塔 | 龍雲寺 | 境内の観音像と常夜燈 |

| やがて右手に龍雲寺への参道入口に山号の刻まれた石塔が建っていて境内に立ち寄ってみる。蒲原 |

| の地は北側がすぐに山稜地で南に駿河湾との間の南北に狭い所である。これから先各社寺はすべて |

| 北側の山裾に南向きで建てられている。境内には観音像と小さいながら刻字が判別しにくいが延宝5年 |

| だと思われる常夜燈が置かれていた。 |

|

|

|

|

| 東漸寺参道の題目塔 | 東漸寺 | 佐野屋のなまこ壁 | なまこ壁の説明板 |

| 龍雲寺のすぐ西側に東漸寺があり、ここも日蓮宗の古刹である。参道入口には題目塔が建てられてい |

| た。東漸寺はこの先の問屋場に近いこともあり宿場が混雑している時には臨時の宿舎としても利用され |

| ていたようである。参道入口から右手沿いにしばらく行くと八坂神社の参道があり、その入口に現在は |

| 佐藤家となっている佐野屋の美しいなまこ壁が見える。 |

|

|

|

|

| まきや脇本陣跡 | 江戸屋脇本陣跡 | 問屋場跡 | 問屋場跡の説明板 |

| 佐野屋の手前東隣あたりにまきや脇本陣があった。現在は渡辺医院になっていて面影は全くない。 |

| まきや脇本陣の先の左手、街道の南側に江戸屋脇本陣があったらしい。ここも東海道分間延絵図に |

| 描かれてなくはっきりとはしない。その筋向いに問屋場があった。問屋場は蒲原宿のほぼ中央部で |

| 幕府の荷の取次ぎや人足の手配などを行っていた。現在は右側の大沼茶舗から西側あたりである。 |

|

|

|

|

| 馬洗い場であった山居沢 | 旅籠和泉屋 | 上旅籠の面影を残す手すり | 旅籠屋の説明板 |

| 問屋場はすぐ西側に流れている山居沢あたりまでであった。当時この川はもっと川幅があって馬洗い場 |

| としても利用されていた。山居沢の橋を渡ると同じ右手にいかにも昔ながらの商家が見えてくる。和泉屋 |

| という旅籠跡であって、天保年間に建てられたもので安政地震の時にも倒壊を免れたという。2階の |

| 手すりあたりにも当時上旅籠であった様子がわかる。 |

|

|

|

|

| 平岡本陣跡 | 本陣跡の佐藤家 | 本陣前の街道 | 本陣跡の説明板 |

| 和泉屋の向い側が平岡本陣であった。蒲原宿にはこの西本陣の平岡家が代々勤めていた。説明板に |

| よると100mほど東に多芸本陣(東本陣)があったらしいが詳細は全くわからない。現在の平岡本陣は |

| 佐藤家の個人住宅で中は見学できない。しかし外観から屋根付きの門と黒板塀により当時の面影が |

| 偲ばれる。 |

|

|

|

|

| 木瓜屋脇本陣跡 | NTTの交差点を渡る | 交差点から見た御殿山 | 手作りガラスと総欅の家 |

| 本陣の西隣で現在本町会館となっている所に木瓜屋脇本陣があったと東海道宿村大概帳に記載が |

| あるものの今では旧態をとどめておらずその表示もない。宿場の中心部であった本町地区を抜けて |

| 北西角にNTTの建物がある交差点。北の坂道を上っていくと善福寺と蒲原城址がある。街道を天王町 |

| 本町と歩いてきた北側の山が御殿山で桜の名所である。交差点を渡ると左手に手作りガラスと総欅の |

| 旧家があった。 |

|

|

|

|

| 若宮神社参道 | 高札場跡は現在柵区会館 | 御殿道 | 御殿場と御殿道の説明板 |

| NTT西側の郵便局の先に若宮神社の参道がある。参道入口の左手がここ柵区の会館があり、東海 |

| 道分間延絵図によると高札場があったようである。またこのあたり一帯は蒲原御殿の跡で徳川秀忠・家 |

| 光の時代拡張され使われた御殿があったという。柵区会館の向かい側下る道が御殿道といっている。 |

|

|

|

|

| 国文化財旧五十嵐歯科医院 | 庭内の常夜燈 | 志田家住宅の蔀戸 | 蔀戸の説明板 |

| 御殿地の西側には大正3年に自宅を改築して洋風にした五十嵐歯科医院の建物が残っている。現在 |

| は国の有形文化財に登録され資料館として公開されていた。邸内は前回訪問時に見学したので通過 |

| する。街道沿いの庭内から見える常夜燈が印象的であった。その筋向いにここも国の登録文化財に |

| なっている商家家屋の志田家がある。上下2段の蔀戸があり当時の町家の風情がたっぷりと味わえ |

| る所だ。 |

|

|

|

|

| 妙隆寺参道 | 長栄寺入口の巨石 | 長栄寺 | 長栄寺山門の見事な彫刻 |

| 街道北側に妙隆寺の参道を見て突き当たる。正面に大きな石塔というか寺名を刻んだ自然石が立って |

| いる。巨石に誘われるように入ってみると、長栄寺の立派な山門が見えてくる。木鼻には獅子と象が |

| 付き扉に菊と竹・梅の欄間が嵌められ脇に牡丹が彫られていてすばらしいの一言に尽きる。 |

|

|

|

|

| 長栄寺入口で大きく左に折れる | 西町を南下して県道に出る | 蒲原宿西木戸跡 | 西木戸跡の説明板 |

| 街道を突き当たった長栄寺入口で大きく左に折れる。東海道蒲原の町並はこの西町までで、これより |

| 西側地域は新田となる。街道が南に向き現在の県道396号に出た所が西木戸であった。元々蒲原の |

| 町並はこれより南側にあったらしいが元禄12年の大津波で先程通ってきた御殿の方に移されたよう |

| である。 |

|

|

|

|

| 西木戸跡向側の古屋敷 | 西木戸の標識 | 西木戸跡から県道を西進する | 和歌宮神社参道 |

| 県道を渡った所に古屋敷の小さな石柱があった。ここから県道と並行して細い道が東の方に伸びて |

| いてこの旧街道沿いに元の西町家並があった。再び県道を西木戸跡に戻り西に向かう。右手の新田 |

| 地区にも街道北側に社寺が続く。西木戸からすぐ和歌宮神社への参道があった。 |

|

|

|

|

| 和歌宮神社 | 和歌宮神社由緒書 | 泉龍寺参道 | 泉龍寺 |

| 少し寄り道。参道から和歌宮神社を参拝に入ってみる。由緒書を読むと富士に関係の深い山部赤人と |

| コノハナサクヤヒメを祀ってあった。田子の浦の地が富士川の東か西か2説あり続日本紀によると蒲原 |

| 海岸一帯だということから山部赤人はうなずける。コノハナサクヤヒメということは浅間信仰もあるのか。 |

| 色々と考えながら境内の左手を見ると泉龍寺の入口があった。 |

|

|

|

|

| 向田川橋 | 蒲原市民センター | JR蒲原駅 | 県道と別れ左方向が東海道 |

| 県道に戻り西進する。向田川橋を渡ると左手に蒲原市民センターと図書館、やがてJR蒲原駅の前を |

| 通り過ぎる。東名高速道路のガードをくぐると道はY字路の二又に分かれる。右方向は県道で東海道は |

| 左方向に入って行く。もうこの左手は駿河湾に近い。 |

|

|

|

|

| 県道との分岐から西に向かう | 神沢川橋 | 由比宿入口 | 一里塚跡に建つ道祖神 |

| 西に伸びた街道を行くと神沢川。橋を渡ると左手に由比宿入口の標識が建つ。右手向側には大きな |

| 酒造工場が建っていた。いかにも老舗で由比の地酒であろうか。このあたりから見逃すまいと一里塚 |

| の石柱を探しながら歩く。街道右手に目印となる道祖神の小祠が見えてくる。 |

|

|

|

|

| 由比一里塚(南塚跡) | 由比一里塚(北塚跡) | 北塚跡の石柱 | 一里塚の説明板 |

| 道祖神の向い側に由比一里塚の説明板が建っていた。江戸から39番目の一里塚は先の蒲原一里塚 |

| が蒲原宿東木戸の東側だったから、ここまでわずか1里ということになる。蒲原宿から由比宿までの |

| 行程がほぼ1里ということで宿場間の距離としては非常に短い。なお、北塚跡を示す石柱は民家の脇に |

| 隠れたように建っており見逃しがちである。 |

|

|

|

|

| 昔の商家志田家 | 商家の説明板 | 由比宿東木戸跡の枡形 | 由比宿東木戸跡の説明板 |

| 一里塚を過ぎるともう由比宿である。街道が大きく枡形になったところの左手に昔の商家のたたずまい |

| が残る志田家の建物がある。ここの枡形になった所に由比宿東木戸があったようだ。ここから先が |

| いよいよ由比宿の町並が始まる。 |