|

|

|

|

| 原宿高田脇本陣跡 | 浅間神社 | 浅間神社由緒書 | 原宿周辺案内図 |

東海道(原宿〜吉原宿)

| 日時・行程 |

| 2010年10月23日 |

| 原宿高田脇本陣 〜 浅間神社(問屋場跡) 〜 放水路(西木戸跡) 〜 |

| 原一本松一里塚跡 〜 三社宮 〜 浅間愛鷹神社 〜 桜地蔵尊 〜 |

| 天神社・清正公社 〜 東柏原合流点 〜 柏原本陣跡 〜 立圓寺 〜 |

| 沼田新田一里塚 〜 旧街道分岐点(桧交差点) 〜 毘沙門天妙法寺 〜 |

| 元吉原宿 〜 木之元神社 〜 地蔵堂 〜 JR東海道線踏切 〜 河合橋 〜 |

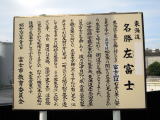

| 依田橋西交差点 〜 左富士神社 〜 左富士 〜 平家越 〜 吉原宿東木戸跡 |

| 地図 |

|

|

|

|

| 原宿高田脇本陣跡 | 浅間神社 | 浅間神社由緒書 | 原宿周辺案内図 |

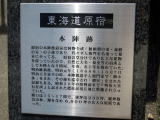

| 原宿の中心部にある原交番東交差点。北東側スルガ銀行原町支店あたりが高田脇本陣跡らしい。 |

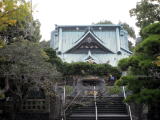

| 今回はここからスタートする。交差点を渡って北西側に原交番、その隣に浅間神社がある。由緒書を |

| 読むと慶長14年(1609)武田氏滅亡後家臣だった植松氏がこの地に居住し浅間神社を創建したと |

| なっていた。そしてこのあたりに西の問屋場、高札場があったようだ。ちなみに東の問屋場は高田脇 |

| 脇本陣前だったらしいが、今ではその跡も全くわからなくなっている。 |

|

|

|

|

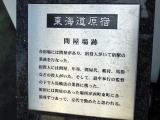

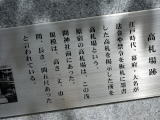

| 問屋場跡(浅間神社) | 問屋場跡説明板 | 高札場跡(浅間神社) | 高札場跡説明板 |

| 浅間神社のあたりは宿場の中心部にあったため問屋場が設けられ、問屋役を勤めたものに植松 |

| 与右衛門と渡辺八郎左衛門がいた。その植松氏の子孫が交差点南側に住居を構えていて、当時 |

| 東海道第一の名園といわれた帯笑園という庭園をもち戦後は削られて狭くなったが面影を残している。 |

|

|

|

|

| 原宿宿場中心部 | 渡辺本陣跡 | 渡辺本陣跡説明板 | 徳源寺 |

| 交差点を西に向かう。街道の南側昌原寺入口から5軒目あたりに渡辺本陣跡地の説明板が建って |

| いた。渡辺氏は源頼朝の弟(義経の兄)である阿野全成の子孫であり、代々平左衛門を名のり原宿 |

| の本陣・問屋役を勤めていた。家屋敷は広大なものであり、明治元年に天皇が東幸の際に御小休 |

| されたという記録も残されている。そして仏光国師が北条時宗の時代に建立したという徳源寺の前を |

| 通り、原宿は西のはずれになる。 |

|

|

|

|

| 西見付跡 | 沼川第二放水路 | 原一本松一里塚跡 | 原一本松一里塚跡説明板 |

| JR東海道線原駅入口、蔵元の高嶋酒造の前を通りしばらく行くと道幅が広くなっている。ここのあたり |

| に西見付があったとされる。このすぐ西には放水路、街道北側は愛鷹山麓から広大な沼地であった |

| ため大雨による洪水の被害から放水路を作り駿河湾に流していた。橋を渡りその先一本松の地に |

| 一里塚があったという。江戸より32里目。慶長6年(1601)原宿が作られた当時、街道は南の千本 |

| 街道の方を通っていたようで、旧一里塚跡が松林の中に残っている。現県道380号建設の関係で |

| その姿は半分削り取られてはいるが。高潮で宿場の所替での新一里塚も今では説明板がなければ |

| 全くわからない。 |

|

|

|

|

| 三社宮(浅間神社) | 三社宮社殿 | 三社宮の常夜燈 | 鳥居脇の石仏 |

| 右手街道沿いに石柱が見えてきた。三社宮である。由緒書には慶安3年(1650)創建とあった。 |

| 三社宮は当地の鎮守であり浅間神社としてコノハナサクヤヒメを祀っている。境内の常夜燈には |

| 文化11年甲戌年六月の刻字が見える。また鳥居の脇には石仏が残っているが年号はわからない。 |

|

|

|

|

| 大通寺 | 浅間愛鷹神社 | 浅間愛鷹神社の御神木 | 浅間愛鷹神社説明板 |

| やがて左手に大通寺の大きな山門。少し行くと右手に浅間愛鷹神社。由緒書で見るとやはりここも |

| コノハナサクヤヒメを祀り、併せて愛鷹大神というこのあたりに多く祀られる愛鷹神社もあった。創建は |

| 延享2年(1745)。さすがに富士山麓には富士山・愛鷹山に関する神社が多い。社殿の前に建てら |

| れた 御神木の碑によると初代の松は周囲1丈3尺3寸というから4mばかりもあったようだ。 |

|

|

|

|

| 桜地蔵尊入口 | 桜地蔵尊 | 境内の石塔群 | 境内の石仏群 |

| 桃里地区の江戸時代新田開発が行われて村ができ、鎮守として浅間神社あるいは愛鷹神社を祀り |

| 五穀豊穣を祈っていた。また石仏も街道沿いに幾つか見られるが富士・富士宮に多く見られる双体仏 |

| はないようだ。街道左手に←桜地蔵尊と書かれた標識を見つけ誘われるように入ってみた。路地は |

| 東海道線の線路を渡り畑沿いに右に折れると木立のなかに小祠。前には両側に石仏・石塔群が祀ら |

| れている。刻字を読むと寛延及び天明年代というから1750〜1780年頃のものである。 |

|

|

|

|

| JR東海道線踏切 | 植田三十郎墓所 | 天神社・清正公社 | 植田地区 |

| 再び街道に戻るとすぐ東海道線の踏切を渡る。渡ると左手、植田三十郎の墓所がある。植田三十郎は |

| 功績を讃えた碑文によると遠州浪人でこの地が沼の泥地の困難にもかかわらず開拓をしたということで |

| 地名に植田とつけられたらしい。側には天神社・清正公社も祀られている。 |

|

|

|

|

| 富士市に入る | 東柏原合流点 | 六王子神社 | 六王子神社説明板 |

| 植田地区は沼津市の最西端。街道は富士市に入っていく。旧街道はあまり車の通行は見られないが、 |

| 道の先に激しい車の流れが見えてくる。ここで千本街道(県道380号)と合流する。沼津の間門で |

| X字路の交差点を見たもう一方の県道だ。東柏原交差点と表示されていた。やがて右手のJR東田子 |

| 浦駅の手前に六王子神社が祀られているのが見えてくる。この社の言い伝えは現在の田子の浦港 |

| に三股渕という所があって生贄伝説があり、阿字神社とともに巫女を祀った悲話となっている。 |

|

|

|

|

| 間宿柏原 | 柏屋旅館 | 本陣跡の標識 | 間宿柏原の説明板 |

| さて、東田子の浦駅入口を過ぎると原宿と吉原宿の間宿であった柏原となる。当時の柏原には旅人・ |

| 人足が休憩した立場があったようで松屋・柏屋・田子屋・浮島屋等文書にも残っている。街道南側の |

| 浮島屋は本陣も兼ねていたようでその地の跡に説明板が建っていた。しかし今ではほとんど立場の |

| 面影はなくわずかに柏屋の子孫が本陣跡地にて旅館を営んでいる。 |

|

|

|

|

| 立圓寺 | 望嶽の碑 | 昭和放水路 | 増田平四郎像 |

| 柏原の西に日蓮宗寺院立圓寺があり望嶽の碑という大きな石碑が境内に建てられていた。これは |

| 文化5年(1808)この地を通りかかった尾張藩の藩医がここからの富士山の眺めを絶賛して建てた |

| といわれているものである。立圓寺から信号1つ交差点を越え昭和放水路を見る。明治2年広大な |

| 浮島沼の水害から人家を守り開拓を手がけた増田平四郎を讃える像と碑文が放水路脇にある。 |

|

|

|

|

| 沼田新田一里塚(南塚) | 沼田新田一里塚跡(北塚) | 淡嶋神社・米之宮神社 | 愛鷹神社 |

| 増田平四郎像の建つ地はやや広くなっていて、ここに沼田新田一里塚があった。今では南塚のみ |

| 塚跡の石碑が置かれている。広場の南側こんもりとした松林がそうなのかもしれない。ただし北塚は |

| その形跡すらなく生コンの工場であった。米之宮神社・愛鷹神社の前を通り過ぎ県道380号を |

| ひたすら西に向かって歩くと桧の交差点(分岐点)になる。 |

|

|

|

|

| 桧交差点 | 庚申堂 | 庚申堂西隣の常夜燈 | 貫目立場(立場旅館) |

| 桧交差点からは県道380号(旧国道1号)が高架になってJR東海道線を跨いでいる。ここで旧街道は |

| 左寄り下を通って線路に沿って西に向かう。大野新田街道の右手に庚申堂が建てられていた。庚申堂 |

| の西横にある秋葉山と彫られた常夜燈。年号の刻字は見えないが江戸時代のものであろう。ここから |

| 左手奥に一段高くこんもりした毘沙門天の杜が見えてくる。毘沙門天の石段下に人馬の労を取り除く |

| 目的で設けられたという貫目立場があったらしく立場旅館という看板がありそれらしい。 |

|

|

|

|

| 毘沙門天妙法寺 | 元吉原宿跡 | 元吉原宿坂口 | 海老坂 |

| 毘沙門天は日蓮宗妙法寺の毘沙門堂として地元で“びしゃもんさん”の名で知られている。ここは |

| 神仏習合の最たるもので鳥居やら中国風・インド風の建物などが混在している。妙法寺としては |

| 向かって右側に墓地と共に本堂入口があるが、その広大な境内敷地と檀家の数はこの地方で |

| 相当な力であろう。石段下の立場跡から西方向、元吉原宿のあった場所とされる。しばらく行くと |

| 海老坂。坂の下の坂口と呼ばれる所から西、地蔵堂までを元吉原宿という説もあるが定かでは |

| ない。 |

|

|

|

|

| 海老坂薬師 | 木之元神社参道入口 | 木之元神社 | 御神木のムクロジ |

| 海老坂は南に登って行くと砂山になり、今では住宅地であるが、やがて海岸の堤防に出る。坂口に |

| 小さな薬師堂。薬師となっているが堂前には鳥居が建つ。坂口から元吉原宿跡を辿りながらまもなく |

| 右カーブして東海道線の踏切がある。ここでは踏切の手前二又になった所をまっすぐに入り、木之元 |

| 神社に立ち寄る。参道入口には石灯籠が建っていてこれがないと通り過ぎてしまうような所。住宅の |

| 間、路地をS字に曲がって木之元神社石段下になる。境内には御神木として富士市の指定天然記念 |

| 物になっているムクロジ。宿場ができた当時砂の被害が多く、元吉原宿はここから地蔵堂あたりに |

| かけてあった所を北東側に移転したものである。 |

|

|

|

|

| 地蔵堂 | 地蔵堂前の六地蔵 | 地蔵堂前から北方向 | JR東海道線を渡る |

| 東海道初期の頃地蔵堂から北方向に街道が通っていたことから、踏切を渡る前にここまで足を伸ば |

| す。ここは砂山の西端に近い。北側に開けた地蔵堂前は富士山を背にして六地蔵が並ぶ。元来、 |

| 街道は木之元神社から地蔵堂前に来て北の方に下っていったのではないかと思われる。木之元 |

| 参道入口に戻り踏切を渡る。渡ったところは日本製紙富士工場(旧大昭和製紙本社)正門前。 |

|

|

|

|

| 河合橋 | 沼川 | 依田橋に残された松 | 県道380号とのX字交差 |

| 踏切を渡った先から南方向は砂山の高台に地蔵堂が見え、ここまでまっすぐに当時は下ってきている |

| のだと思える。JR吉原駅北口に入る交差点を過ぎ沼川に架かる河合橋を渡る。沼津宿西端から北に |

| 愛鷹山麓まで広がっていた広大な沼地は、先人たちの限りない艱難辛苦の後、3本の放水路とこの |

| 沼川によって現在は被害を免れるようになった。沼川は河合橋から田子の浦港にそそぐ。橋を渡って |

| 左カーブした所に松の木が1本残されていた。東海道の標識と共に旧街道を思わせる貴重な風情で |

| ある。やがて桧の交差点(分岐点)からまっすぐ来ている県道380号(旧国道1号)と、この区間は国道 |

| 139号になっているが、X字状に交差する。 |

|

|

|

|

| 左富士神社 | 左富士神社前の標識 | 中吉原宿跡 | 推定依田橋一里塚跡 |

| 国道139号と離れ、和田川沿いに街道は続く。左手に左富士神社である。ここはかつて悪王子神社と |

| いった。先程通ってきた元吉原宿も度重なる高潮・砂の被害から移転を余儀なく重ねてきた。元々 |

| 古代中世では砂山地蔵堂下の見付から川渕を対岸に舟で渡っていた。やがて見付から北東側砂山 |

| 下に変わり、再び寛永16年(1639)この地依田橋に所替となった。いわゆる中吉原宿と呼ばれて |

| いる地域である。しかし、実はこの後三度洪水被害によって天和2年(1682)に今の吉原宿跡、新 |

| 吉原に変わるのである。中吉原宿はこの間わずか40年余の間でしかなかった。左富士神社の北側 |

| には依田橋一里塚があったらしい。江戸より34里目となる。「東海道分間延絵図」には悪王子祠の |

| 北側となっているので周辺を見渡してみても今では全く不明である。 |

|

|

|

|

| 左富士 | 左富士の説明板 | 左富士から見た富士山 | 道祖神と馬頭観音 |

| 信号のある交差点を渡ると名勝左富士の説明板の建つポケットパーク。広重の描いた松並木と |

| 富士山のある左富士がこのあたりである。今では植え替えられた松が2〜3本あって、それらしくは |

| なっているものの街道を歩くと工場の建物で景観は悪い。やっと左カーブした先にわずかに富士山の |

| 半分ほどが覗く程度。この後はもう右富士になってしまう。今泉方面に向かう二又の手前の路傍に |

| 道祖神と馬頭観音が祀られていたが、江戸末期のものと思うが刻字が判別できない。 |

|

|

|

|

| 新橋交差点 | 平家越橋と和田川 | 平家越の碑 | 平家越の説明板 |

| 街道は今泉方面への二又で和田川を渡っている。橋のほとりに平家越の大きな石碑が目立っている。 |

| 現在の富士川は過去幾多の洪水の後治水工事で今の岩本地区をまっすぐ駿河湾に流れているが、 |

| 12世紀源平時代には富士山の溶岩の先端部、南麓平坦になった所を流れきてこの和田川あたりまで |

| きて田子の浦に流れ出ていた。水鳥の羽音に驚きあわてて引き上げたという平氏の伝説を記した碑が |

| 建てられている。 |

|

|

|

|

| 昭和3年の東海道の道標 | 吉原宿東木戸跡の標識 | 吉原宿東木戸跡 | 東木戸跡から振り返る |

| また昭和3年11月に昭和天皇御大典奉祝を記念して建てられた東海道の道しるべも残っていた。 |

| 平家越橋を渡るともう吉原宿に入っていく。東木戸跡には全くその形跡はないけれども、東木戸跡 |

| を示す標識が建てられていた。 |