|

|

|

|

| 興津一里塚跡 | 理源寺参道 | 日蓮宗理源寺本堂 | 澤端川橋 |

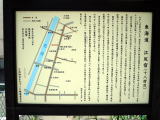

東海道(興津宿〜江尻宿)

| 日時・行程 |

| 2011年8月28日 |

| 興津一里塚跡 〜 問屋場跡(興津宿公園) 〜 市川本陣跡 〜 |

| 水口屋脇本陣跡 〜 手塚本陣跡 〜 清見寺 〜 延命地蔵堂 〜 |

| 辻町三叉路 〜 江尻宿東木戸跡 〜 清水銀座交差点 〜 翁屋脇本陣跡 〜 |

| 羽根本陣跡 〜 橋本(根本)本陣跡 〜 問屋場跡 〜 稚児橋 〜 |

| 法岸寺 〜 江尻宿西木戸跡 |

| 地図 |

|

|

|

|

| 興津一里塚跡 | 理源寺参道 | 日蓮宗理源寺本堂 | 澤端川橋 |

| 前回の続きはJR興津駅から由比方面に少し戻り、興津一里塚跡を出発地点にする。西に向い興津 |

| 駅前交差点を過ぎた右手に日蓮宗の理源寺に入る参道が見えてくる。さらに「東海道宿村大概帳」 |

| にも書かれている澤端川というかつては土橋だった橋を渡る。 |

|

|

|

|

| 興津宿問屋場跡 | 興津宿公園 | 高札場跡の興津交番 | 興津宿公園に建つ案内板 |

| ここから興津宿の中心部に入って行く。街道北側(右手)にやや広くなった公園が見え、その前に |

| 案内板が建っていた。現在では興津宿公園と命名されたこの地は興津宿の問屋場跡である。興津宿 |

| は江戸より17番目の宿場で、次の江尻宿までは2里2町(約8Km)である。街道に面して公園の西角 |

| に興津交番が建っているが、ここに高札が出ていたようだ。 |

|

|

|

|

| 興津宿東本陣跡(市川本陣) | 東本陣跡の石柱 | 水口屋脇本陣 | 水口屋脇本陣跡の石柱 |

| 興津交番の西50〜60m位の所に、現在は清水銀行が建っている。この西側一帯が東本陣(市川 |

| 本陣)の跡とされている。興津宿には本陣が2軒あり東側の市川家が勤めたことから市川本陣とも |

| よばれている。また脇本陣も2軒あった。そのうち東側の脇本陣が水口屋である。東本陣から西に |

| しばらく行くと街道南側に塀で囲まれた広い敷地があって、塀の上に水口屋の看板が見える。 |

|

|

|

|

| 興津宿西本陣跡(手塚本陣) | 西本陣跡の石柱 | 大黒屋脇本陣跡 | 大坂屋(大工)跡 |

| 水口屋の筋向いに西本陣があった。現在の山梨自転車商会のあたりか。西本陣跡の石柱が建って |

| いる。 西本陣は代々手塚家が勤めたことから手塚本陣ともいわれている。その向い側に西の脇本陣 |

| 大黒屋脇本陣があったようだ。興津の町では公園に建つ案内板に表示されている明治元年における |

| 町割の屋号が木製の燈籠で各戸の前に建てられていて往時の風情を楽しむことができる。 |

|

|

|

|

| 臨済宗清見寺 | 清見寺前に広がる清見潟跡 | 清見関跡の木杭 | 傍示杭礎石 |

| あちらこちらに立寄りながらの街道歩きは本日一里塚跡を出発してから40分もかかってしまった。宿場 |

| を出て右に緩いカーブになった所、臨済宗の由緒ある古刹清見寺が建てられている。清見寺の寺域の |

| 前が清見潟と言われていたところだと思う。また山門下には平安・鎌倉期に関所が設けられていたと |

| いう清見関跡の木杭、興津代官領と清見寺領との境を示した傍示杭がありその礎石が残っていた。 |

|

|

|

|

| 清見寺潮音閣 | 清見寺大方丈 | 清見寺鐘楼 | 清見寺庭園五百羅漢 |

| 清見寺は開創は古く特に室町時代から保護を受けてきた古刹である。境内の伽藍や書画・工芸品に |

| おいて国の重要文化財をはじめ県指定、市指定の幾多の文化財を所有している。時代と共に幾度かの |

| 戦火に焼かれ現存する建造物の内最古のものは慶安4年(1651)に建立された山門である。 |

|

|

|

|

| 坐漁荘 | 波多打川 | 東海道・R1・JRの交差 | 東海道はJR線を越える |

| 清見寺を後にして西に向かう。やがて左手に坐漁荘がある。ここは大正8年(1919)に明治時代の元老 |

| 西園寺公望公が老後静養するために建てた別荘であり、現在国の登録文化財として愛知県犬山市の |

| 明治村に保存されていて今の記念館は復元されたものである。街道は波多打川橋で国道1号(バイ |

| パス) とJR東海道線と立体交差して江尻に向かっている。 |

|

|

|

|

| 延命地蔵堂 | 地蔵堂前の常夜燈 | 地蔵堂前から横砂方面 | 地蔵堂先の念仏供養塔 |

| JR東海道線を越えた右手に延命地蔵を祀った小堂が建てられている。脇にある秋葉山常夜燈から |

| 北に入る細い道は広瀬方面への古道のようだ。残念ながら常夜燈の年代刻字は磨耗がはげしく判別 |

| できない。横砂地区に入りさらに西の方に向かう。 |

|

|

|

|

| 臨済宗東光寺 | 横砂交差点を越える | 庵原川橋 | 東海道袖師松並木の松 |

| 横砂地区にある臨済宗医王山東光寺は天文年間の創建で本尊の薬師如来は行基の作と伝えられて |

| いる。横砂交差点を渡りしばらく行くと「東海道宿村大概帳」にも記載がある庵原川に架かる橋を渡る。 |

| この先に一本の松の木が左手に見え旧街道の面影を偲ばせる。庵原川から袖師地区に入っており、 |

| 地区の保存で旧東海道松並木の松と書かれていたが当時の木なのだろうか。 |

|

|

|

|

| 袖師馬頭観音 | 馬頭観音石像 | 袖師ヶ浦の標識 | 愛染川橋 |

| 袖師地区を歩いていくと右手に小祠があり馬頭観音が祀られていた。その先袖師生涯学習交流館前に |

| 袖師ヶ浦の標識が建つ。清見寺前の清見潟からこのあたりはもう海岸で干潟の状態であったのか。 |

| 昔の風景に思いを廻らしながら愛染川橋を渡る。 |

|

|

|

|

| 辻町三叉路交差点 | 細井の松原の石碑 | 細井の松原説明板 | 現代の細井の松 |

| 街道が清水の中心部に入るところ辻町の三叉路交差点があり、左は国道1号線で清水駅前から大きく |

| 右折して静岡方面に、この交差点を右側の旧道を東海道は通っていた。交差点中央部にポケット |

| パークのような標識の建つスペースがあって立ち寄る。慶長年間、江戸幕府によって東海道が整備 |

| された折、街道の両側に松並木が植えられた。しかし今では全く名残はなく、1本あるのは平成4年に |

| 植樹された ものだという。 |

|

|

|

|

| 辻町三叉路を右の旧道に入る | 秋葉道入口 | 秋葉道の説明板 | 辻一里塚跡 |

| このあたりに秋葉山に通じる参道があったという説明板があって、蒲原あたりから所々残っている常夜 |

| 燈も見られて秋葉山信仰が色濃く残っているようだ。秋葉道入口からすぐの所、このあたりに辻の一里 |

| 塚があったようだが今では全くその痕跡がなく想定個所でしかないが、江戸より42番目の一里塚だ。 |

|

|

|

|

| 江尻宿東木戸跡 | 東木戸跡の説明板 | 妙蓮寺参道 | 日蓮宗妙蓮寺 |

| のんびり写真を撮りながらの道中は清見寺から1時間近くもかかってしまった。やっと江尻宿入口の |

| 東木戸跡に到着する。ここも説明板がなければ全くわからず素通りしてしまう所である。普通見られる |

| 桝形がここにはなく街道がやや「く」の字状に曲がっている。東木戸跡のすぐ南に妙蓮寺に入る参道が |

| ある。このあたりの寺院は宿場が混雑している時の臨時宿泊所にあてられていたようだ。街道の進行 |

| 方向が横砂あたりから実は南方向に変わっている。 |

|

|

|

|

| 旧商家の山梨商店 | 鍛冶町の説明板 | 日蓮宗妙泉寺 | 浄土宗江浄寺 |

| 清水駅前から国道1号が西に折れ、旧東海道と交わる点の手前に江戸時代の商家そのままのような |

| 立派な屋敷と蔵が残っている。それぞれの世代に手を入れながら昔のものを大事に守ってきたことが |

| いかにも伝わってくる光景であった。そのすぐ近くにはこのあたりが鍛冶町といったらしく、江尻城の |

| 城下町だったことなどが書かれていた。駅前の通りとの江尻東交差点を渡り南下していく。街道右手に |

| 妙泉寺と江浄寺が続く。江浄寺門前の石塔には徳川信康公菩提所と記されている。 |

|

|

|

|

| 清水銀座を右折する | 翁屋脇本陣跡 | 商店街に建つ江尻宿標識 | 清水銀座商店街 |

| やがて江尻宿は中心部に入って行く。清水銀座の交差点を右折し、ここから銀座通り商店街の西端で |

| 左折するまでに宿場の本陣・脇本陣が連なる。まず右折してすぐ右手東京屋呉服店からメガネノヒキノ |

| あたりまでが翁屋脇本陣であった。 |

|

|

|

|

| 府中屋脇本陣跡 | 羽根本陣跡 | 大竹屋脇本陣跡 | 江尻宿説明板 |

| さらにこのあたりの街道は西向きになるが、翁屋の西側で今の四葉商会から庵原屋菓子店あたりで |

| あろうか、府中屋脇本陣があった。またその向い側で柳橋への交差点あたりが羽根本陣跡らしい。 |

| それから羽根本陣の2〜3軒西隣に大竹屋脇本陣があった。現在のオシャレショップあたりか。通りに |

| 建てられた江尻宿案内板では現在地と比定することが甚だむずかしい。 |

|

|

|

|

| 寺尾本陣跡 | 橋本(根本)本陣跡 | 高札場跡 | 問屋場跡 |

| 清水銀座の西に入り大原医院向い側あたりの駐車場になっている所に寺尾本陣があったようで、その |

| 敷地は広大で「東海道宿村大概帳」には390坪とある。また寺尾本陣の斜め前でかざりやから |

| きぬせんにかけて橋本本陣(根本本陣)があったようだ。このように江尻宿には3軒の本陣、3軒の |

| 脇本陣があった ものの今では全く旧態を偲べなくなっている。清水銀座の最西端の交差点は五叉路に |

| なっていて、ここに 問屋場があった。そして、その脇交差点北東角に高札場があったとされている。 |

|

|

|

|

| 魚町稲荷神社 | 問屋場跡の交差点を左折 | 巴川と稚児橋 | 入江2丁目三叉路を右折 |

| 五叉路交差点の西突き当たった所の稲荷神社を見て、交差点を左折する。巴川に架かった稚児橋を |

| 渡る。慶長12年に初めて架けられたこの橋は板橋で高欄付きの当時立派な橋であった。橋を渡ると |

| 入江地区だが、入江も江尻宿内に組み込まれていたようだ。しばらく行って三叉路交差点。左に行くと |

| 久能道の古道だが、東海道は右に行って追分方面に向かう。 |

|

|

|

|

| 浄土宗法岸寺 | 臨済宗慈雲禅寺 | 江尻宿西木戸跡 | 西木戸跡の石柱 |

| 入江の三叉路からすぐ左に浄土宗の法岸寺。またその先右手に慈雲禅寺。両寺とも宿場混雑時には |

| 臨時の宿泊所になっていた。慈雲禅寺参道の並びに江尻宿西木戸跡があった。現在ではクリーニング |

| 店の前に小さな石柱が建てられているのみである。ここまで近世の東海道を箱根峠から江尻宿まで |

| 8回に分けて宿場ごとに歩いてきた。江戸時代を語るものが幾つかは残されているものの、やはり |

| 時代が変わり新しい市街地になって変わりつつあります。せめて今残されているものは文化財でなく |

| ても大事に保存していきたいものだと切に願いながら現代に戻ります。 |