|

| 日時・行程 |

| 2017年11月15日 (下見:7月30日 ・9月10日 ・9月25日 ・10月5日) |

| 元吉原(木之元神社下) 〜 近世東海道・河合橋 〜 依田橋 〜 左富士神社 〜 |

| 平家越え 〜 今泉西友前 〜 法雲寺 〜 立小路 〜市場町 〜 御殿 〜 |

| 御守殿稲荷神社 〜 吹上 〜 妙延寺 〜 善得寺公園 〜 寺市場 〜 |

| 十王子神社 〜 桜地蔵 〜 上和田 〜 源太坂 〜 国久保 〜 かんかん堂跡 〜 |

| 伝法本村 〜 虎御前の腰掛石(厚原・中道往還合流点) |

| 地図 |

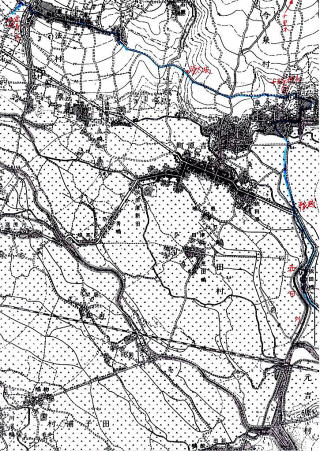

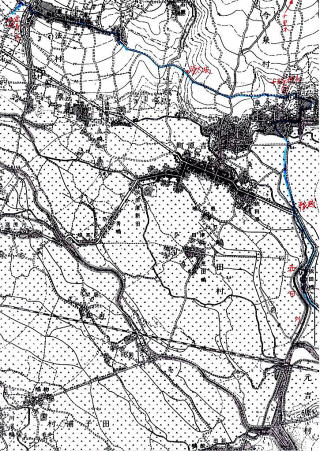

国土地理院地形図(元吉原〜今泉) 国土地理院地形図(今泉〜伝法・厚原)

| 明治20年測量地形図 |

|

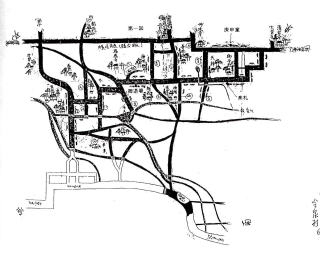

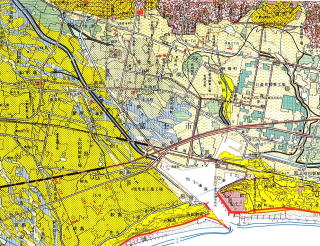

| 善得寺周辺絵図『今泉村内軒別坪数書上帳』元治元年(1864) ・ 国土地理院土地条件図「吉原」 |

|

| 「雁がね堤」のできる延宝2年(1674)までは、富士川乱流の扇状地を歩いて行くことは容易なこと |

| ではなかったはずである。やはりなるべく濡れずに歩きやすい道でより近い道を選ぶのは至極当然の |

| 事と思われる。 |

| 吉原湊からは矢部氏の支配する渡船で前田から中河原、外木、荒田島、瓜島から伝法中村、へ出て |

| 保寿寺前から厚原という中道往還ルートは前回の中世大宮道(1)で歩いてみた。 |

| ここが最短距離だと思われるが、富士川の増水時には村々を繋ぐ道は多少の渡渉をしなければ |

| ならなかったのではないだろうか。 |

| そこで吉原湊から渡らずに、そのまま北上し和田川左岸の悪王子の森が微高地で洪水の折に氏子が |

| 逃げ込んだ事実からそのまま平家越え、今泉善得寺に上がるルートもあったのではないのか。 |

| これは「河東一乱」の折、善得寺に陣を張った今川氏が鈴川砂山に陣取った北条氏に攻めかかるのに |

| 真っ直ぐに下りてきて沼川の狐橋(推定 河合橋付近)で戦闘を繰り広げたという史実から、兵を動か |

| せるだけの道があったはずである。そこで国土地理院の「土地条件図 吉原」を見ると、やはり周囲に |

| 比べて和田川左岸が今泉まで高くなっている。 |

| 善得寺はかつて今泉という地名ができる前は「勢子村」から「善得寺村」といわれた時代もあった。 |

| 最盛期には東海一の大伽藍を誇った善得寺であるから、当然に周囲の道の整備もされていたはず |

| である。また御厨(御殿場)から長泉、沼津から愛鷹山の裾を通って吉原への「根方道」も善得寺を |

| 通っていた。またこの根方道と分かれて伝法方面に行っていた「鎌倉往還」もあった。 |

| このような道路環境から富士川の乱流を渡らずに少々距離は遠くなるものの、安全確実なルート |

| ではなかっただろうか。 |

| そんな推定ルートを厚原の中道往還合流点まで辿ってみたものである。 |

|

|

|

|

| 元吉原(木之元神社下) | JR吉原駅入口 | 河合橋(沼川) | 東海道を依田橋に向かう |

| 元吉原宿跡(木之元神社下)をスタート地点にしたが、実際はそれ以前に富士塚周辺を見て回る。 |

| 10:15木之元神社からJR東海道線を渡り沼川の河合橋へ。このあたりは下街道の時にも、三股淵 |

| 探索時にも通っているのでそのまま通過する。近世東海道の整備されたのは慶長6年(1601)、 |

| 河合橋の架橋は翌年慶長7年で、吉原湊の渡船は廃止されたのである。 |

|

|

|

|

| 依田橋西交差点 | 左富士神社 | 史蹟 左富士 | 題目塔・馬頭観音 |

| 現在は和田川の河口(三股淵)のすぐ上で近世東海道、旧国道1号が交差し、またその上を |

| 東海道新幹線と国道1号(バイパス)が立体交差している。近世東海道を依田橋西交差点から |

| 北上すると左富士神社。依田橋地区の中心地、寛永16年(1639)から延宝8年(1680)の大津波 |

| までの約40年間中吉原宿がこの西側に置かれていた。この和田川左岸が微高地だという感覚は |

| 現代では全く感じない。広重の「東海道五十三次」で描かれた吉原だという左富士を通過。その先に |

| 題目塔と小さな覆いのある馬頭観音、隣には馬頭観音の文字碑が建つ。 |

|

|

|

|

| 平家越え | 平家越えの道標 | 旧道を入る | 富岳橋から今泉地区に入る |

| 和田川が大きく左にカーブする所、ここから左が依田原から新吉原宿になる。平家越えと呼ばれる |

| 地点は源平時代の「富士川の戦い」がここであったとの伝説の地。つまり富士川の乱流は東端が |

| ここまで来て吉原湊まで南下、今通ってきた微高地を境に東側は浮島沼(須津沼・須津湖)が |

| 広がっていた。平家越えの道標は左が東海道、吉原経由で大宮、右が今泉 中通となっている。 |

| 平家越えから細い道の旧道を入る。田宿川の支流に沿っている。やがて広い道路(沼津線)に出て |

| 富岳橋で横断しさらに今泉地区を旧道を行く。 |

|

|

|

|

| 今泉西友前 | 西友前の5叉路交差点 | 北西側の細い道を入る | 法雲寺 |

| 今泉の西友前は5叉路になっている。ここを斜め左(北西方向)に入って根方街道(新道)に出ると |

| 正面が法雲寺。その前には田宿川の清流を渡る。 |

|

|

|

|

| 法雲寺脇の細い道 | 立小路 | 市場町 | 御殿地区に入る |

| 法雲寺山門前の細い道を上っていく。出た所は現在の今泉まちづくりセンター。以前は中央図書館、 |

| さらにその前が今泉小学校で、昔は今泉村役場があった所で今泉地区の中心地である。 |

| ここが立小路と言われる所で東に向かう。市場町から緩い坂を下ると坂下、さらに緩い坂を上って |

| 御殿地区に入る。 |

|

|

|

|

| 御殿地区からの眺望 | 元吉原方向を見る | 御守殿稲荷 | 御守殿稲荷の拝殿 |

| 御殿地区は徳川家康を迎える御殿が造られたともいわれる地で、一説では善得寺の伽藍跡という |

| ことである。この東方は切れ落ちていて眼下に根方街道(新道)が通っていた。ここからの眺望は |

| すこぶる良く、南方には鈴川(元吉原)も見え、わずかながら富士塚北側の砂山高地らしき所も |

| 確認できた。御殿地区の西側は字勢子(瀬古)といわれる土地で御守殿稲荷神社がある。 |

|

|

|

|

| 御守殿稲荷から西方向 | 吉原方面の眺望 | 吹上町 | 吹上天満宮 |

| 御守殿稲荷からは西側の展望。吉原方面がよく見える。ここの海抜が15.6m、眼下の根方街道は |

| 4m〜5mだから差は約10mであるが一気に上がっているせいか比較的高く感じる。この御殿地区 |

| は眺望から察するに南に迫り出した舌状台地のような所で、戦国時代には城を築くとか陣を張る |

| にはうってつけの場所ではないだろうか。御守殿稲荷から上の道に上がると吹上地区。天満宮は |

| 御守殿稲荷と背中合わせの地に建っているが社殿は新しい。 |

|

|

|

|

| 妙延寺 | 善得寺跡の石碑 | 善得寺公園入口 | 善得寺公園 |

| 吹上を西に向かうと妙延寺の山門前に出る。妙延寺の西側を下り細い道をやや降りると右手に |

| 善徳寺址と刻まれた大きな石碑が建っている。はたしてここがかつての善得寺の中心部であったか |

| どうかは説が分かれるところである。ここを西に回り込んで善得寺公園の入口に着く。ここの |

| 海抜表示は10mであった。善得寺公園の上段には初代大勲策禅師をはじめ歴代住職の卵塔が |

| 並べられている。 |

|

|

|

|

| 妙延寺西側を上る | 寺市場公会堂・市神社 | 十王子神社前の観音像 | 十王子神社前の道祖神 |

| 善得寺公園を出て妙延寺まで戻り、西側の道を上がる。伝法方面に向う鎌倉往還を跨いで寺市場の |

| 公会堂。市神社の拝殿が併設されている。やはりこのあたり善得寺界隈の市場があったことは |

| 明らかである。地名に寺市場・市場町などと今でも残っている。鎌倉往還を西に行くとすぐに |

| 右手に十王子神社が見えてくる。実際は現在の広い道ではなく、妙延寺から西側の細い道に入り |

| 今の道の下に出るのが旧道である。十王子神社の参道も今の広い道で寸断されていた。 |

| 旧道の十王子神社入口に西国三十三所の観音像と道祖神(文字碑)が建っている。 |

|

|

|

|

| 十王子神社 | 十王子神社拝殿 | 上和田に向かう(鎌倉往還) | 桜地蔵 |

| 吉原二中の東隣に祀られている十王子神社は創建は不詳だが、江戸時代から今泉一之宮と |

| 表示があるように今泉村(勢子村→瀬古村→善得寺村→今泉村に改名)の総社として、その風格が |

| 感じられる境内である。拝殿の右側には曽我神社として曽我兄弟も境内社として小祠が建てられて |

| いた。十王子神社前を西に向かう。400mほど行った所が上和田の交差点。ここは南北が県道24号 |

| で吉原の町から神戸・今宮・勢子辻・十里木と登って須山から御厨(御殿場)に下っていく古道。 |

| 上和田交差点のすぐ東側に桜地蔵尊があり立ち寄る。 |

|

|

|

|

| 桜地蔵隣の梅香家墓所 | 梅香家歴代の墓誌 | 十里木街道を渡る | 吉原高校前を西に向かう |

| 桜地蔵が納められている堂の隣に吉原天神社の神職を務められてきた梅香家の墓所があった。 |

| 墓誌を見ると梅香家9代から12代まで刻まれているが、特に10代梅香玉置大人の名は市内 |

| の神社棟札で斎主としてよく見かける。県道24号の十里木街道を横断して吉原高校前に出る。 |

|

|

|

|

| 吉原高校 | 源太坂の石碑 | 源太坂 | 源太坂を下りて国久保 |

| 吉原高校の東側は今の広い道の下側高校の正門からは敷地内を旧道は通っていたようである。 |

| 正門西側のテニスコートから西側の道に出ると源太坂という石碑が見える。ここは源頼朝の家臣 |

| 梶原源太景季と佐々木四郎高綱が頼朝から拝領した馬のことでの伝説がある地。石碑から道を |

| 横断して細い坂道(源太坂)を下る。下りきった所は国久保地区だが、吉原宿から石坂・大淵へ |

| 上る古い道(明治時代には山道といった)だ。ここを横切って今度は上りながら大淵街道に出る。 |

|

|

|

|

| 大淵街道を横断 | かんかん堂跡の石塔群 | 伝法1丁目交差点の水神 | 伝法1丁目交差点の石塔群 |

| 今の広い大淵街道も横断して先に進むと伝法地区に入っていく。かんかん堂と呼ばれた今は全く |

| 建物の姿はないが、堂跡に数基の石塔群を見る。題目塔3基と常夜燈、それに芭蕉の句碑が建て |

| られている。かんかん堂という名は3基の題目塔の真中の石碑を小石でたたくと金属音がするという |

| ことから地元で名付けられたという話である。かんかん堂から道は曲がって上っていく。5叉路に |

| なった交差点の南側に水神の石塔。ここから先に所々水神の石塔が見られるが、潤井川から |

| 引いた伝法用水が鎌倉往還・中道往還沿いに通っていて、厚原伝法地区に多大な水の恵みを |

| もたらせていたことから祀られていたものと思われる。5叉路交差点の角には馬頭観音はじめ |

| 表面が磨滅して判別不能なものまで含めた石塔がある。付近のものをここにまとめたものか。 |

|

|

|

|

| 東名高速富士IC下 | 本蔵寺入口の道祖神 | 伝法橋を渡る(伝法沢) | 虎御前の腰掛石(厚原) |

| 現在の地名で伝法一丁目。東名高速の富士インターがすぐ上にあるガードをくぐり、伝法用水沿いに |

| 進んでいく。途中で水神・道祖神を路肩に見かけるが、やはりこの先は古道を象徴するように村々に |

| 神を祀っているものと思われる。このあたりが伝法本村。現在、伝法というと本当に広いのであるが、 |

| 伝法小学校のあるあたりは実は新しく、鎌倉往還・中道往還が通っていたこの伝法沢周辺が古来 |

| からの街道で伝法の村が存在した。伝法橋を渡り厚原に入っていく所が中道往還の合流点になり |

| 虎御前の腰掛石がある。このあたりは頼朝、そして頼朝に関する曽我兄弟の伝説の宝庫である。 |

| 今回はこの中道往還合流点までとして吉原の町中に下ることにした時計は15:30であった。 |