|

| 日時・行程 |

| 2016年9月10日 |

| 伝法(虎御前の腰掛石) 〜 正法寺 〜 かんかん堂跡 〜 国久保(大淵街道) 〜 |

| 源太坂 〜 吉原高校 〜 今泉(十里木街道) 〜 桜地蔵 〜 十王子神社 〜 |

| 妙延寺 〜 清岩寺 〜呼子坂 〜 飯森浅間神社 〜 宇東川東町 〜 |

| 滝川 〜 西比奈 〜 吉永一小 〜 諏訪神社 〜 医王寺 〜 富士岡 〜 |

| 赤渕川橋 〜 中里 〜 宇佐八幡宮 〜 中里八幡宮 〜 須津川 〜 神谷 〜 |

| 増川 〜 江尾 〜 飯綱神社 |

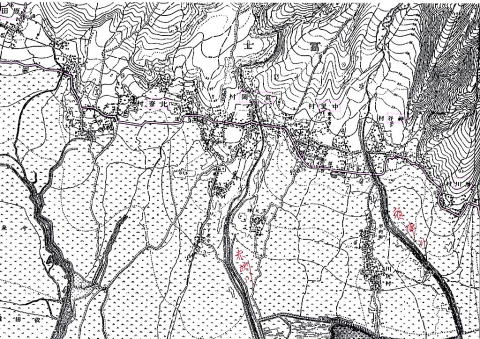

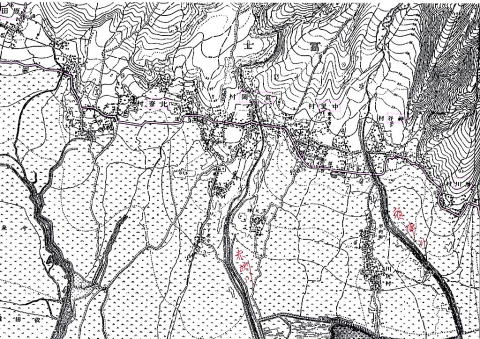

| 地図 |

| 明治20年測量地形図 |

|

|

|

|

|

| 虎御前の腰掛石 | 出発点の西側(厚原方面) | 出発点から進行方向 | 伝法沢を渡る(伝法橋) |

| 現在の「根方街道」といわれている県道22号線は明治時代に整備されてできた道。それ以前の |

| 根方道は中道往還を厚原まで来て、伝法本村に入る所で分かれていました。虎御前の腰掛石が |

| あるT字路を南に下ると古いルートで中村を通って吉原宿へ、伝法沢を渡った所で南に下るルートは |

| 明治20年測量の地形図に表される中道往還。そして伝法沢を渡ってなお東に真っ直ぐ行き |

| 伝法本村を通り抜ける道が「根方道」で愛鷹山の麓を通り下長窪(長泉町)まで行っていました。 |

|

|

|

|

| 正法寺 | 東名高速富士IC下 | 伝法一丁目に入る | 水神 |

| 伝法二丁目の正法寺門前を通ると東名高速への取付道路(西富士道路)のガードが見える。 |

| すぐ北側が富士インターチェンジである。このガードをくぐって伝法一丁目で変則交差点にスレートで |

| 囲われた石塔群が見えた。道祖神・題目塔・馬頭観音等8基の石塔が並んでいる。その対岸下には |

| 水神碑。自然石行書体の文字碑で大正九年三月造立。厚原の二本樋から伝法用水として |

| このあたりまで引かれた用水路が残っている。 |

|

|

|

|

| かんかん堂跡の石塔群 | かんかん堂前を東進 | 大淵街道を横断 | 国久保から源太坂へ向かう |

| 厚原・伝法と丘陵地を一旦下りてきた所に昔は仏堂が建てられていたらしい。名称の由来は |

| 諸説あるようだが、「かんかん堂」といわれている場所があって現在は題目塔などの石塔が建つ。 |

| かんかん堂まえを通って東に進み吉原高校前から大月線(国道139号)に出る道を横断し |

| やがて大淵街道をもアーバン・マンションの下で横断する。細い道を再度下ると国久保地区。 |

| この道は吉原宿六軒町から石坂に向かう山道で、これも横断して「源太坂」を上る。 |

|

|

|

|

| 源太坂 | 源太坂上の吉原高校 | 吉高前を横断して旧道へ | 十里木街道を横断 |

| 源平時代馬くらべをした梶原源太景季の名からつけられた源太坂を上り、石碑の横の細い道から |

| 吉原高校の西側に突き当る。かつては高校の敷地内を突き抜けて道があった。それを表すように |

| 正門先に南に入る斜めの道が残っている。ここが旧道で入っていくと十里木街道(県道24号)に |

| 出る。十里木街道に出た所、向い側を見ると正面に細い道が見える。ここを入った先は旧道が |

| 途切れるので上の広い道(吉原高校前の新道)に出る。 |

|

|

|

|

| 桜地蔵入口 | 桜地蔵堂 | 梅香家八代夫妻の墓所 | 天神社神官梅香家の墓 |

| 旧道から出た北側に「子育桜地蔵尊」と刻まれた石碑を入ると小堂が建つ。中には丸彫の坐像が |

| 祀られていた。寛永三丙寅年(1626)の桜地蔵と通称いわれる地蔵である。小堂の中を見た後 |

| ふと南側を見ると低くなった裏手に墓石群が見えたので石段を降りて回ってみると、なんと「梅香家」 |

| の墓石群。吉原天神社の神職だった梅香家の屋敷はかつてこのあたりにあったのだろうか。 |

| 墓石は8代秀宝夫妻のもの、9代薫夫妻以下12代までの墓石があり、天神社の棟札には10代の |

| 玉置という名が明治34年7月上棟として残されており、こうなると「梅香家」は8代以前の歴史を |

| 調べてみたくなる。このように代々由緒のある神職家は玉置大人の次男が11代、そして三男が |

| 12代を継いだ後は絶えている。 |

|

|

|

|

| 十王子神社 | 境内の曽我神社 | 道路を挟んだ参道 | イチョウの脇の道祖神 |

| 吉原二中の前を通りグランドの東側にある十王子神社に立ち寄る。桜地蔵からここまで来た道は |

| 新しい道だと示すように神社参道がこの道で分断されている。南側には参道入口を表すように |

| 「今泉一之宮 十王子神社」と標識が建ち西の方は途切れた旧道が東に伸びている。創建は不詳 |

| だが棟札には宝永6年(1709)に土地を寄進した記録が残る。境内に建つ曽我神社。曽我兄弟が |

| 祀られている。旧道に入る所の道祖神は自然石の行書体文字碑で元治二乙丑年(1865)正月吉日 |

| とあり元治2年は慶応元年なので最幕末のものだ。 |

|

|

|

|

| 西国三十三所巡拝塔 | 馬頭観音 | 妙延寺 | 妙延寺前を東進 |

| 十王子神社から旧道に入る所に西国三十三所巡拝塔と馬頭観音等が並ぶ。巡拝塔の方は宝暦二 |

| 壬申(1752)三月吉日とはっきり読める。この旧道は東に向かい現在では善得寺跡で多少曲がっては |

| いるが妙延寺の前に出る。このあたりは今川義元が還俗する前に修行していた善得寺という大伽藍 |

| のあった場所である。現在でも寺市場とか地名も残ってはいるが今では全く当時を偲ぶものはない。 |

|

|

|

|

| 清岩寺前 | 清岩寺山門 | 呼子坂の石碑 | 根方街道の道しるべ |

| 妙延寺前を通り過ぎ今泉地区から宇東川地区(原田地区)に入る。宇東川に入って5分程で |

| 清岩寺山門前に出る。山門前から道は下り坂になり「呼子坂」の石碑が建つ。この地名の由来は |

| 富士川合戦の折、源氏軍がこのあたりの高台に陣を張り兵を集める呼子を吹いたという伝説から |

| 生まれた地名である。呼子坂を下った所に小さな道標を見つける。現在では表面が風化して |

| 文字の判読が困難ではあるが、持参した資料により「根方街道 右吉永村ヲ経テ 左今泉村ヲ |

| 経テ」とあるらしい。何となくそれらしく読めば読める程度。でもここが「根方道」であることは間違い |

| はない。 |

|

|

|

|

| 宇東川西の水神 | 宇東川西の道祖神 | 薬王廃寺跡に向かう | 薬王院跡の小堂 |

| 道標を過ぎると最近できた新しい道があり、そこを横断して東側の住宅地に入ると細い水路と |

| 水神の石塔。そして斜め東側に道祖神が1基建っている。水神の造立は不明だが道祖神は |

| 側面を見ると安政五戊午年(1858)七月吉祥日と見て取れた。さてこのあたりの旧道がこのまま |

| 東に抜けたのか一度上に上ったのか難しいところだが、今回はすぐ上に薬王寺の跡があることから |

| 細い道を上り寺院跡に向かう。現在は小堂が建てられていて厨子と十二神将像が見える。そして |

| 薬王寺時代の石塔が林立する。明和4年(1767)の地蔵、正月吉祥日としかわからないが萬霊塔。 |

|

|

|

|

| 薬王廃寺跡横の坂を上る | 原田公園 | 手児の呼坂 | 飯森浅間神社 |

| 薬王寺跡の横の道を上ると正面に原田公園。その西隣は飯森浅間神社。上がってくる道が |

| 旧道なら広い道を渡った先に浅間神社の参道があって参拝したように思われる。原田公園の |

| 中には「手児の呼坂」の石碑が建って若者と娘の伝説を紹介している。13:10ここで昼食の休憩。 |

|

|

|

|

| 宇東川東交差点 | 宇東川東の馬頭観音堂 | 原田まちセン前交差点 | 西比奈県道に合流 |

| 13:40予定より30分程オーバーしているため先を急ぐ。原田公園の東側に宇東川東交差点、 |

| 北西角に道祖神1基が建っている。自然石の楷書で昭和55年と新しい。交差点から200mほど |

| 東に歩いて真新しくなった小堂がある。傍らの説明板で馬頭観音堂だとわかる。5基ある内 |

| 真中の聖観音とそれを挟む馬頭観音。右端の馬頭観音は文化6年(1809)と一番古い。 |

|

|

|

|

| 中比奈の道祖神 | 東図書館前の道しるべ | 諏訪神社 | 医王寺 |

| 原田まちづくりセンター、原田小学校前を通り五條製紙の前から西比奈に入っていく。滝川を渡り |

| 県道22号(新根方街道)に出る。出た所に伊豆形の丸彫道祖神(単体)が祀られている。県道に |

| 出てから東に向かって歩き出し、300mで松井管雅の句碑の隣にやはり伊豆形の単体道祖神。 |

| 10分程行って吉永一小があり向かいに市立東図書館。その前に仁藤春耕の道しるべ第27号が |

| 移築されている。ここからは吉永一小のグランド東側を北に入り諏訪神社に立ち寄る。それから |

| 住宅の間をぬって医王寺の参道に出た。湧水公園となった清水池の間を通り医王寺へ。 |

|

|

|

|

| 医王寺前の庚申堂 | 青面金剛像 | 長学寺前の題目塔 | 長学寺 |

| 医王寺の山門脇には庚申堂が建てられている。中には厨子に納められた青面金剛像がある。 |

| 医王寺の湧水公園にて15分休憩。今度は参道の東側に住宅地の間をぬって長学寺。この門前に |

| 大きな題目塔が建ち本堂前から曲がって元の県道に出る。 |

|

|

|

|

| 富士岡の常夜燈と道祖神 | 富士岡の県道を東進 | 赤渕川橋 | 赤渕川橋脇の石塔群 |

| 長学寺から150m程行った路傍に秋葉山常夜燈(慶應二丙寅歳(1866))と単体道祖神合掌型。 |

| そのまま県道を東進して赤渕川を渡る手前で仁藤春耕が十里木方面に登った道が交差する。 |

| そこにも秋葉山常夜燈があるが天保三壬辰歳(1832)のものだが、最近の交通事故で破損した |

| ということで新しい。また赤渕川橋の西詰には六地蔵をはじめ供養塔など数基の石塔が並んでいる。 |

|

|

|

|

| 慶昌院入口 | 中里から旧道に入る | 旧道入口交差点の道祖神 | 宇佐八幡宮 |

| 赤渕川を渡りさらに県道を進む。慶昌院の入口を過ぎて県道が左カーブになっている所を直進して |

| 旧道を行くが交差点の左手に自然石浮彫の伊豆形単体道祖神。頭頂部にへこみがありこの凹部が |

| 何を意味しているのか。このあたり伊豆形単体が多いが吉永から須津、浮島あたりの道祖神に |

| 多く見られるようだが。旧道に入って300m程で宇佐八幡宮があり東の南北の道が東光寺への参道。 |

|

|

|

|

| 東光寺参道 | 中里八幡宮 | 鳥居前の地蔵堂 | 中里八幡東隣の多門宅 |

| 東光寺山門の前の県道も古くからの道であったかもしれないが、ここは宇佐八幡宮の前を東に進む。 |

| 参道入口に大きな題目塔が建てられている。溶岩のような自然石で寛政七乙卯年(1795)九月造立。 |

| 参道入口から東に150mを南に住宅地を入った所須津湖となっているが、これは富士八海の須津湖 |

| ではなく新しいもの。富士八海の須津湖はこれより南東側の浮島が原一帯に広がっていたようだ。 |

| 旧道をさらに行くと須津小学校の南隣に中里八幡宮。新根方街道北側の須津中学校敷地北側部分に |

| あった愛鷹神社も現在はこちらに合祀して修験の多門坊の管轄であった。そして現代までその後子孫 |

| は東隣に居住されている。 |

|

|

|

|

| 須津川を渡る | 県道に出る | 神谷の道祖神 | 県道に出た所を東進 |

| 旧道は須津川にぶつかる。小さな須津川歩道橋を渡り対岸の堤防下に降り「ふれあいいきいきサロン」 |

| と書かれた看板の地蔵堂があって、その前を北に向かって住宅地の間を通っていく。県道22号に |

| 出た所に1基の道祖神。舟光背か櫛形の浮彫、単体の合掌型だとかろうじて判別できる。造立年は |

| 不明。県道出た所の遠藤クリニック前を東に進むとまもなく増川地区に入る。 |

|

|

|

|

| 福聚院入口の石塔群 | 福聚院前の道標 | 増川の常夜燈 | 江尾の飯綱神社 |

| 県道を200mばかり行った所の左手に並ぶ石塔群。ここは福聚院の入口である。4基ある石塔の |

| うち、左の2基は判別困難で一番右が単体道祖神伊豆形丸彫、右から2番目が重要なものである。 |

| 駿河壹國二十九番、駿豆両國十七番観音札所となっている福聚院。入口の石塔の表面には |

| 「南無観世音 右あけのざん江二里十二丁 左たきがわ江一里」天保十己亥年(1839)四月吉祥日。 |

| ただ右の「あけのざん」というのがよくわからない。増川は妙蓮寺下に半分土に埋もれた馬頭観音や |

| 常夜燈が数基。その前を通り過ぎて江尾地区に入る。そして江尾の飯綱神社を今回の終了地点と |

| した。ここまで地図上の距離は約10km、但し実動は寄り道を含めると14.7km。到着時刻が |

| 16:20.。10:50の出発から休憩時間を入れて5時間30分の歩行だった。 |