|

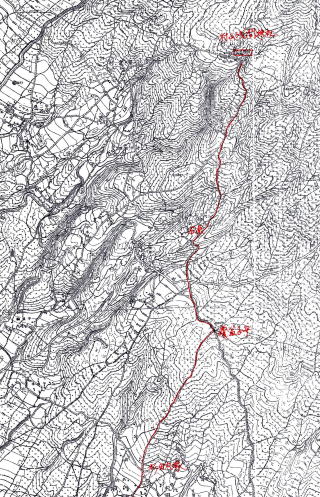

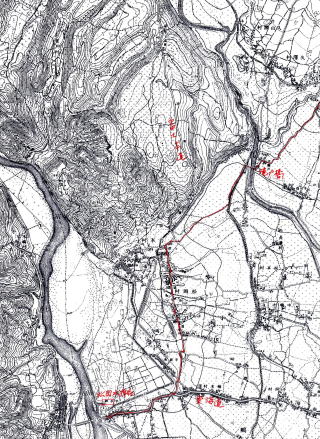

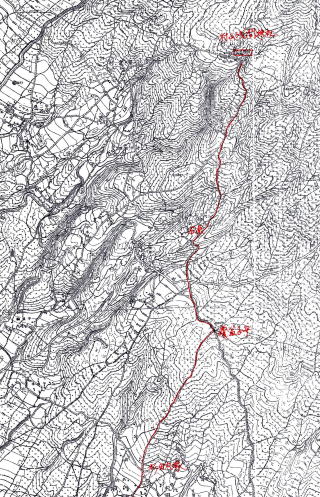

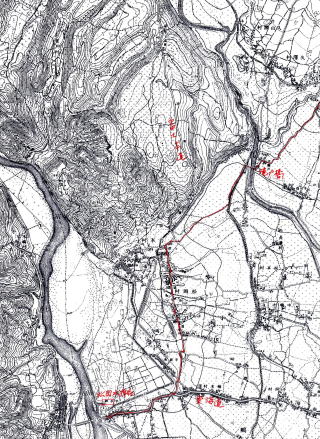

| 日時・行程 |

| 2016年4月28日・6月20日・7月3日・8月26日 |

| 村山浅間神社 〜 神成 〜 石原 〜覆盆子平 〜 杉田丸塚 〜 |

| 丸塚の道祖神 〜 天間北 〜 中道往還出合 〜 天間沢橋 〜富士西公園 〜 |

| 榎澤橋交差点 〜 鷹岡中学前 〜 念力橋 〜 室伏半蔵道しるべ第5号 〜 |

| 曽我八幡宮 〜 厚原溝下の庚申塔 〜 愛鷹神社 〜 曽我寺 〜 |

| 久沢滝戸の題目道標 〜 滝戸橋 〜 中堀 〜 岩松北まちづくりセンター 〜 |

| (推定)富士本道合流地点 〜 四ッ家公会堂 〜 四ッ家稲荷 〜 実相寺参道 〜 |

| 浦町の道標 〜 護所神社東 〜東海道合流点 〜 松岡水神社 |

| 地図 |

| 明治20年測量地形図 |

|

|

|

|

|

| 村山浅間神社 | 東見付の道祖神 | 東見付跡 | 池西坊の墓所 |

| 村山浅間神社から松岡の水神社に下りて富士川を渡っていたルートは『富士山禅定図』に「下向道」と |

| して記載されているのみで他の資料が見あたらない。しかし記載があるといっても絵図における道の |

| 線だけであるわけだから、実際にどこをどう通っていたかは全く不明である。「下向道」を調べて歩く |

| には推定ルートを作成するのに下見を含めて3回ポイントになる所を歩いて実地検証してから第4回目 |

| に確定ルートを作成して歩いてみた。ポイントになるのは村山を出てから東見付経由「村山道」を通り |

| 覆盆子平でそのまま下って石ノ前道しるべ下の「杉田」という道標から安養寺に下っていくのか、また |

| 覆盆子平の「右 ぼんぶ」という道標から村山道を行かずに真っ直ぐ下りて杉田から天間に下るかという |

| 所である。もう1ヶ所は天間に下ってから入山瀬浅間神社に回るか、または中道往還を通り曽我八幡宮 |

| と曽我寺を経由して滝戸に出るかというルート選択であった。そこで重要なことは「中道往還」という |

| 当時の主要道、凡夫川をどこで渡るかということである。ここで安養寺を回るルートはなくなり、より近い |

| 覆盆子平から真っ直ぐ下りてくることにする。また天間からはやはり「中道往還」を通って榎澤まで出な |

| ければ入山瀬回りだと「ぼんぶ川」を渡ることにはならないから曽我寺ルートを選択せざるをえない。 |

| 第1回目は村山浅間神社から村山道を覆盆子平(いちごだいら)まで下りて真っ直ぐに南下して |

| 入山瀬浅間神社を回って滝戸橋に出た。東見付跡にある双体道祖神、風化が激しいが自然石の |

| くり抜きだが型も造立年も不明。そして見付跡のすぐ上段には大きな墓地が見えている。真中に |

| 大きく囲まれた富士氏の墓所、奥の石塔には「末代上人」の名も見えていた。また、ここには村山三坊 |

| の一つ池西坊の墓所もここより西にあったものを移している。 |

|

|

|

|

| 村山道横沢の道しるべ | 村山道石原の道しるべ | 石原の石塔群に向かう | 馬頭観音・道しるべ |

| 東見付跡から横沢の道しるべに出る。かつてはここまでバスが入ってきていたということで、ロータリー |

| のようになった中に村山道の道しるべは建っていた。ここを通過して二又を左に入りX字状になった |

| 交差点の左側コンクリート壁に道しるべが埋められていた。この石原地区には「下向道」の有力な |

| 手がかりとした「ぼんぶ」の文字がある道標がある。広い道に下りると角には石祠や石造物が並んで |

| いる。 |

|

|

|

|

| 石原の道しるべ | 右 ぼんぶ 左 よし原 | 村山道 道しるべ(復元) | 八大金剛童子 |

| 真ん中に馬頭観音、左右に石祠があり一番右に見落としそうな小さな道標がある。正面が「右 ぼんぶ」 |

| 裏に回って「左 よし○」下部が欠けているが、よし原であろう。まず1つの手がかりとして「ぼんぶ」の |

| 文字を発見する。県道158号(大みや道)を横断して下ると真新しい道しるべが建っている。富士山の |

| 絵に右 村山という上りでこの細い道を入るという案内だ。かつてはここにあったが所在不明になり |

| 最近になって復元されたもの。ここから200m位下りると大きな八大金剛童子の石碑が建っている。 |

| 富士嶺行所 天保四巳年(1833)八月十五日と彫られていた。 |

|

|

|

|

| 覆盆子平の馬頭観音 | 道しるべ 右ぼんぶ川 | 覆盆子平の道祖神 | 村山道 道しるべ |

| 八大金剛童子の碑から覆盆子平の道しるべの間にある馬頭観音。そして2つ目の重要なてがかり、 |

| 自然石に深く刻まれた道標が畑の中に置かれていた。「右 ぼんぶ川 左 よし原」と読める。でも |

| 南向きに置かれた道標では左よし原というのは方向がおかしいのではないか。おそらく道路整備の折 |

| 交差点の南東側にあったものを移転して向きが逆になってしまったのであろう。いずれにしても貴重な |

| 手がかりとなりこの先、覆盆子平の村山道道しるべのある交差点を村山道と分かれ下っていく。 |

|

|

|

|

| 覆盆子平交差点を南下 | 新梨上の道祖神 | 杉田二区の馬頭観音 | 馬頭観音説明板 |

| 覆盆子平交差点を下って田上原から新梨地区に入ると右手の空き地にポツンと道祖神が見えた。 |

| 舟光背の双体道祖神、右の像が笏を持ち左の像は合掌のようである。そこからすぐ下に5基の |

| 石像。表示板によると寛延二年(1749)、安永七年(1778)、寛政五年(1793)と天保十三年(1842)の |

| 4基だという。1番右のものは聖観音であろうか詳細は不明である。 |

|

|

|

|

| 杉田二区を天間に向かう | 杉田丸塚の分岐(北西角) | 分岐の題目道標 | 右 村山道 左 上いで |

| そのまま緩い下り坂をどんどん下りていく。15分も下った所に右上に斜めに上がる細い道との分岐が |

| ある。その角に小さな石が建っているのが見えて近くでよく見ると題目碑、その下部には道標となる |

| 行先が刻まれていた。右 村山道、今下りてきた道だ。左 上いで道、斜めに北西方向に上っていく |

| 道を示している。文政二天卯とあるから1819年のものである。 |

|

|

|

|

| 杉田丸塚交差点手前 | 杉田丸塚の道祖神 | 県道76号下の石塔群 | 天間北地区に入る |

| 県道76号の丸塚交差点の手前を左に(東に)やや入ると3基の石塔。そしてその下には公園の隅に |

| 馬頭観音等の石塔群があり丸塚の山之神神社が祀られている。道祖神は3基のうち、1番右が |

| 山梨ではよく見かけるが、このあたりでは珍しい丸石道祖神。中が双体道祖神。自然石のくり抜きで |

| 抱肩握手型、文化七庚午(1810)十二月とある。そして1番左は子待塔で甲子と深く刻まれ大正十三年 |

| (1924)とかなり新しい。元の下向道に戻り県道の交差点を渡り下ると右手の石塔群。4基建つうちの |

| 1番右は聖観音の丸彫立像。2番目は題目宝塔で元禄四辛未(1691)、左2基が馬頭観音だ。その内 |

| 右のものは文化五辰(1808)、1番左は天明五巳(1785)七月十日の馬頭で舟光背の浮彫立像。 |

|

|

|

|

| 中道往還出合の題目塔 | 中道往還合流点 | 合流点下の公会堂 | 天間沢を渡る |

| 10分下って西富士道路のガードをくぐる手前で右に入る分岐があり角にそれらしき三角形の石が |

| 立っていたがよくわからない。下の方に文字らしきキズのようなものが見えるが判別不明。ここは |

| もう富士市に入っている。天間北地区である。ガードをくぐってT字路に突き当る手前に題目塔が建つ。 |

| 天間の題目講によって明和九壬辰(1772)十月二十八日とある。この先のT字路が中道往還になる。 |

| 中道往還に出た後はこの甲州街道に合流して東に進む。合流点下の公会堂前にも題目塔。別ルート |

| の入山瀬回りはこの道を下りていく。さて、中道往還はすぐに天間沢を渡る。旧道は今の橋のすぐ下に |

| 古い天間沢橋が残っていてここを渡ってまた上の広い通りに出る。 |

|

|

|

|

| 中道往還・凡夫川出合 | 新榎澤橋の題目道標 | 念力橋で凡夫川を渡る | 本来の凡夫川渡渉地点 |

| 中道往還は天間から久沢地区を通り、新東名高速の下の富士西公園前を過ぎて凡夫川に突き当る。 |

| 凡夫川は榎澤(榎木澤)ともいい、県道88号交差点があり左手が榎澤橋、クランクして凡夫川を渡り |

| 厚原に行く新榎澤橋がある。往還はここで右に曲り現県道88号を下る。この新榎澤橋の西詰に大きな |

| 題目道標が建つ。享保十七年壬子天(1732)六月十三日造立で左側面には「左 大ミやみち」川側の |

| 右側面は「右 山みち」とあった。右 山みちは榎澤橋から北に向かう安養寺から下りてくる道に繋がる。 |

| 下向道はまだ中道往還と並行して鷹岡中学正門前で左の細い道に入り念力橋西詰に出る。この橋の |

| 下流50mの所、川底が溶岩で盛り上がっているところが当時の渡渉地点であろう。 |

|

|

|

|

| 室伏半蔵道しるべ第5号 | 道しるべ西の渡渉地点 | 五郎の首洗い井戸入口 | 首洗い井戸の石碑 |

| 念力橋を渡って凡夫川左岸に出る。すぐ下に降りる道があり下っていくとすぐに石塔が1基。 |

| 室伏半蔵の道しるべ第5号の標柱が立つ。石碑は子待塔で右 新田道 左 大ミや道 一りはん」。 |

| 右の新田道は凡夫川を遡って久沢新田から杉田に向かう道のことだろう。左はここから凡夫川を |

| 渡って大宮まで1里半ということだろうか。中道往還がここを通っていることを示す。文政九年(1826) |

| 造立のようだ。道しるべの下10mの所が曽我五郎が仇討後に捕えられて首を刎ねられた所で |

| 水が湧いていて首洗い井戸と名付けられた。 |

|

|

|

|

| 曽我八幡宮前の交差点 | 二本樋 | 曽我八幡宮 | 曽我八幡宮拝殿 |

| 首洗い井戸から5分で曽我八幡宮に出る。鳥居前の交差点では凡夫川を渡る用水路があり、この |

| 用水路は潤井川から引いているのであるが、ここで2本に分けて1本は鷹岡用水路として南に下り、 |

| もう1本は東に引いていき伝法用水路として田畑を潤してきた。曽我八幡宮は曽我兄弟が仇討を |

| 遂げた後4年後に源頼朝の命によりこの地に祀られた神社である。 |

|

|

|

|

| 中道往還との分岐点 | 庚申塔道標 | 愛鷹神社 | 国道139号を横断 |

| 曽我八幡宮の前から用水路は道の左右2方向に分かれる。100m程行くと道は分岐していて、 |

| 左は(実際は直進方向)左側に通る伝法用水に沿って中道往還が吉原宿へ、右に曲がる道は |

| 右側の鷹岡用水とともに南の曽我寺方向に向かっている。分岐点には庚申塔が建っている。 |

| 正面には「青面金剛尊」右側面は「曽我廟所江一町」その下には「右 甲州道大宮」「左 吉原町」 |

| とあり、ここが中道往還と下向道との分岐点を示すものと思われる。左手の愛鷹神社を過ぎて |

| 目の前の国道139号(大月線)を横断する。 |

|

|

|

|

| 曽我寺入口 | 室伏半蔵道しるべ第10号 | 曽我寺 | 曽我寺山門前を南に入る |

| 大月線を渡って曽我寺入口。ここにも室伏半蔵の道しるべがあった。曽我寺という大きな看板の下で |

| 知らなければ見過ごしてしまいそうな所だ。「右 久さわ 曽我寺 道」となっている。そのまま曽我寺 |

| に参る。以前は福泉寺といったが今では鷹岳山曽我寺といい無住の寺であるが、曽我兄弟の墓所で |

| あり木像も安置されている。曽我寺を出て山門前に南に入る道がありそこを通る。 |

|

|

|

|

| 身延線架道橋をくぐる | 大宮街道の道祖神 | 工場地帯の間を行く | 室伏半蔵道しるべ第2号 |

| 曽我寺からは東側の広い道(富鷹線)を通らずに工場地帯の間の細い道を辿っていく。やがて身延線 |

| の高架に突き当る。ここは突き当ったすぐ東に架道橋があり、くぐって鷹岡保育園の前に出る。そのまま |

| 進むと大宮街道に突き当り左折して1基の道祖神を見る。道祖神の脇を南に入るとさらに工場地帯。 |

| 丸井製紙の裏を通って滝戸の水神社東側に出ると、半蔵道しるべ第2号の標柱が見えた。不安に |

| なりながら裏道を通ってきたが現在における道では間違いなさそうだ。道しるべは題目碑で文政午 |

| というと文政5年(1822)になる。「右 あつ原 久ざわ道」「左 入山瀬 天間道」。 |

|

|

|

|

| 滝戸橋に向かう | 室伏半蔵道しるべ第1号 | 滝戸橋 | 潤井川 |

| 道しるべのある小さな交差点を南に向かうと先に堤防が見えている。見えている堤防に上ると |

| 潤井川に架かる滝戸橋である。ここに馬頭観音2基と子待塔。文政九年(1826)の室伏半蔵道しるべ |

| 第1号である。ここには「右 川久保 よしわら道」「左 あつわら 入山瀬道」となっていた。下向道は |

| この滝戸橋のところで潤井川を渡ったものと思われる。 |

|

|

|

|

| 少し戻って凡夫川橋 | 潤井川・凡夫川合流点 | (推定)水垢離場 | 滝戸橋から潤井川上流 |

| ここで少し立ち寄りをする。「下向道を下りてきた道者の水垢離場」を探す。凡夫川が潤井川に |

| 合流する所、現在の龍巖淵のすぐ下であるが、水の流れは緩やかで河原もあり垢離場としては |

| うってつけの場所だと思われた。推定水垢離場と勝手に決めて滝戸橋に戻る。 |

|

|

|

|

| 中堀前の道祖神 | 中堀 | 岩松北まちづくりセンター | (推定)富士本道合流点 |

| 滝戸橋を渡って中堀前の中川橋のところに道祖神を見る。くり抜きの文字碑で行書体のようだが |

| ほとんど判別はできなくなっている。中堀から岩本地区までは当時は水田の中の1本道であった |

| だろうが、今では全くその面影はなくきっちり区画整理された住宅地と化している。中堀沿いの道を |

| しばらく行って岩松北小学校、岩松北まちづくりセンターの前を通って出た所、岩松北製茶利用協同 |

| 組合。ここで「富士本道」と合流していたか、と推定する。 |

|

|

|

|

| 岩本・東田の道祖神 | 四ッ家公会堂 | 四ッ家稲荷神社 | 実相寺参道入口 |

| 推定合流点の北側は高原街道を下りてきた旭町交差点で、この道は新しくここではなく1本西側の |

| 細い道が当時の合流した下向道・富士本道である。推定合流点をそのまま西に道があったのか、 |

| 明治20年地形図を見るとやや北側に曲がるようにして南下しているので、旭町交差点との間の |

| 細い路地を入ってみる。すると一軒の住宅の庭先に小さな道祖神がある。文政十一子(1828)正月。 |

| 道祖神の所から100m西に交差点があって明治の地形図を合わせるとこの細い道を南に向かって |

| いる。四ツ家公会堂前を通り東名高速道路のガードをくぐり、右手の四ッ家稲荷神社に立ち寄り。 |

| 境内の道祖神は「道禄善神」と書かれて寛保二年壬戌(1742)正月十四日造立とまさに道祖神祭の |

| 日に建てられたようだ。四ツ家稲荷から南に100mの所は西に向かう道とのT字路でここが実相寺の |

| 参道であることは左側に建てられた大きな題目塔でわかる。 |

|

|

|

|

| 浦町の馬頭観音 | 浦町の交差点 | 浦町の道しるべ | 東海道合流点 |

| 実相寺参道入口から南に進むと松岡の浦町地区に入ってくる。浦町の交差点手前で新興住宅地の |

| 中に大きな馬頭観音像を見た。元はこの浦町集落のどこかにあったものか、この下向道(富士本道) |

| 沿いにあったものかわからないが、元治元年甲子(1864)六月の造立で一面八臂の青面金剛坐像、 |

| 蓮華台の上に馬の絵と台座には馬頭観世音と刻されている立派な石像である。浦町の交差点には |

| 1基の道しるべがひっそりと建っていて通ってきた道が古道であることを裏付ける。正面にはもう半分 |

| 見えないが「右 ふなば ミち」左側面は「左 よし原」とある。浦町交差点から用水路に沿って |

| 南に進むと右手に雁がね堤の護所神社を見て東海道に合流する。 |

|

|

|

|

| 四丁河原で県道に合流 | 四丁河原の道しるべ | 富士山道の石塔 | 松岡・水神社 |

| 東海道合流点を西に行って県道396号(旧国道1号)に出る。四丁河原といわれる地区だ。県道の |

| 歩道橋の向い側に古い石塔が2基見えている。道路を渡って表面をこすり刻まれた文字をたどって |

| みる。1基は道祖神のようでもう1基が道標であった。宝暦五乙亥年(1755)八月十八日、左側面は |

| こく○○そうみち 是より壱丁 とかろうじて判別する。何という道なのか非常に気になるが、どうしても |

| わからない。ここからは水神社までもうすぐだ。あと500mで今回の最終地点水神社に到着する。 |

| この境内には「富士山道」という大きな道標があるが、元の位置は先程の東海道との合流点にあった |

| ものだと思われる。宝暦八年寅(1758)六月吉祥日の造立。 |

| ここまで4回の調査を重ねて推定「下向道」ルートを作ってきた。村山浅間神社からこのルートを通して |

| 歩いてきたわけではなく、分割したり改めて歩いたりしたもので所要時間は不詳。 |