|

| 日時・行程 |

| 2016年11月2日 |

| 富士山本宮浅間大社 〜 大頂寺 〜 常泉寺(旧傳馬町) 〜 金谷橋(潤井川) 〜 |

| 黒田・本光寺 〜 黒田交差点 〜 明星山登り口 〜 手ひき(明星山入口) 〜 |

| 高原街道 〜 高原 〜 第六天神社 〜 岩本 〜 旭町交差点 〜 |

| 推定・下向道合流点 〜 四ッ家稲荷 〜 実相寺参道入口 〜 浦町道しるべ 〜 |

| 護所神社東 〜 松岡・東海道合流点 |

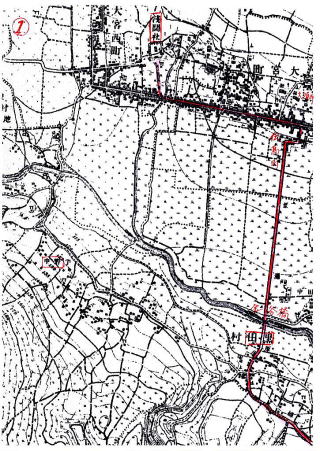

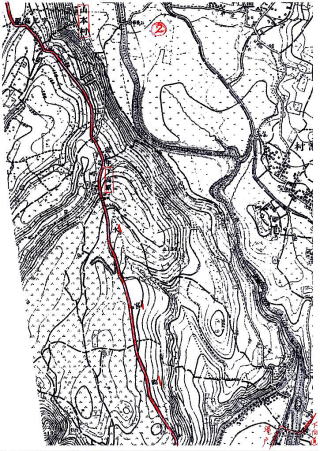

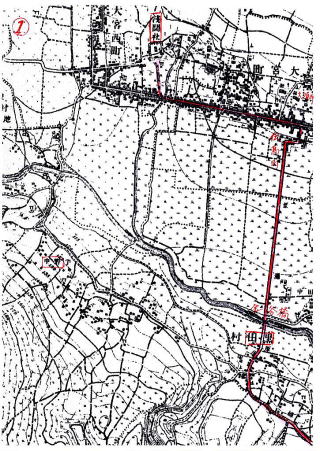

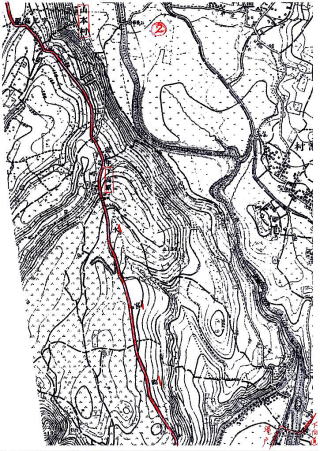

| 地図 |

| 明治20年測量地形図 |

|

|

|

|

|

| 富士山本宮浅間大社 | 大頂寺参道 | 大頂寺虚空蔵堂 | 大頂寺山門 |

| 10:00富士山本宮浅間神社を出発点に富士市松岡まで下っていく。『富士山禅定図』に記載されて |

| いる「富士本道」という名称をここでは使うことにしたが、現在では中心部が「高原街道」といわれて |

| いる。浅間大社鳥居前から商店街を東に進む。元来大宮の町並(商店街)は今の広い道より1本 |

| 南の細い道であった。旧町名は大社前が神田、富士宮駅前に向かう交差点あたりが仲宿、そして |

| これから立ち寄る大頂寺あたりが連雀町、黒田に向かうあたりが傳馬町といった。出発してから |

| 15分で大頂寺参道入口。ルートはここから南に右折するわけだが、せっかくだから大頂寺を訪問する。 |

| 大頂寺と東隣の平等寺との間の道を北に上ると村山への登山道、北東へと上ると勢子辻・十里木への |

| 大みや道、そのまま欠畑方面が中道往還、そして南に下ると富士本道と大変重要な交差点である。 |

|

|

|

|

| 大頂寺境内の供養塔 | 大頂寺墓地の角田桜岳墓石 | 旧道商店街 | 常泉寺 |

| 大頂寺立ち寄りには2つの目的があった。1つは古道交差点の確認でもう1つは角田桜岳の菩提寺で |

| あることから桜岳の墓所を見たいと思ったからであった。角田桜岳(本名:佐野與市)は幕末における |

| 大宮の役人で『角田桜岳日記』として当時の宿場の様子や近隣の宿場の環境、街道など記されていて |

| 大ぶち道を歩く資料となった『東海道山すじ日記』の著者、松浦武四郎とも昵懇の間柄であった。大頂寺 |

| では住職に挨拶して街道のこと、桜岳墓所の位置等尋ねて見学する。じっくりと色々見ていたので |

| 50分時間を使う。11:35大頂寺参道から南下して旧傳馬町の常泉寺に向かう。 |

|

|

|

|

| 常泉寺題目塔 | 常泉寺萬霊塔 | 常泉寺道祖神 | 金谷橋北石塔群 |

| 常泉寺の門前には3基の石塔がある。門の左脇に題目塔、享保八癸卯天(1723)六月吉日。門の |

| 右脇の萬霊塔そして道祖神は自然石の文字碑で草書、文政三庚辰(1820)五月のもの。常泉寺から |

| そのまま南下して身延線の踏切を越え田中町へ入る。金谷橋の北50m程の所に石塔群。その中で |

| 大きな題目塔は文化六己巳(1809)三月八日、またその右側に建つ道祖神は双体道祖神舟光背 |

| 合掌型で天明四甲辰歳(1784)四月とある。 |

|

|

|

|

| 金谷橋 | 金谷橋から見た潤井川 | 黒田・本光寺参道 | 黒田・本光寺 |

| 潤井川を渡る金谷橋は吉原宿絵図にも記載がある。橋を渡って黒田に入る。左手に本光寺参道を |

| 表す大きな石塔があり、その後ろに隠れるように仏塔が建つ。寛文三癸卯年(1663)九月吉日と |

| かなり古いが刻まれた文字ははっきりと読める。正面は「南無多寶如来」。参道を300m入って |

| 本光寺山門。 |

|

|

|

|

| 黒田交差点・野中方面 | 黒田交差点・山本方面 | 黒田交差点・高原方面 | 明星山入口の子待塔 |

| 本光寺まで入って参道をそのまま戻り富士本道は黒田の交差点にに出る。そのまま真っ直ぐ南に |

| 進むのだが、交差する東西の道は「野中新道」右へ向かうのは途中で星山に分かれる野中への道、 |

| 左へ向かうと山本方面、潤井川に沿って南北に細長い山本地区である。ここには武田信玄に仕えた |

| 山本勘助の生家もある。黒田交差点を南に高原に向かう。すると黒田小学校のカーブを過ぎた所に |

| 旧明星山への登り口があり、何体かの石仏が乱立する。その1つ子待塔、正面に「甲子神」造立は |

| 寛政六甲寅(1794)正月吉日。 |

|

|

|

|

| 明星山入口の馬頭観音 | 明星山入口の大日如来 | 深沢安兵衛の手ひき | 明星山登り口の手ひき |

| 草むらの奥に馬頭観音と大日如来。雑草が深くて近くまで寄れない。この一角の南側が古い |

| 明星山の登り口となる。緩い上りを100mばかり行くと右には星山に下りる道があり、角に道標が |

| 建つ。星山の深沢安兵衛によってこのあたりに何基もの道標(ここでは手ひきという)が文化11年 |

| (1814)に建てられた。表示内容は「すぐ ほしやま つりはし道 右 くろだみち」で、星山から |

| 集落を南下して富士川に出ると渡船場やつり橋があったことを示している。 |

|

|

|

|

| 明星山登り口(新道)へ | 新道に出た所の手ひき | 馬頭観音 | 屋敷墓の馬頭観音 |

| 手ひきの前を左へ(東へ)曲がって新しく明星山に行く広い道との角にまた1基の手ひきを見つける。 |

| 「右 ほし山道 すぐ 山みち」この道標から少し下りて元の高原街道(富士本道)に出る。ここから |

| しばらくは石造物が見あたらない。30分ばかりただひたすら自動車道の右側(山側)の歩道を歩く。 |

| 山本の集落から上ってくる道の交差点手前に馬頭観音2基。1基は文字碑のようだが風化が激しい。 |

| 山本からの道の交差点を過ぎて左側に大きな塀で囲まれた屋敷墓。五輪塔とともに何基かの |

| 馬頭観音も祀られていた。 |

|

|

|

|

| 勘助坂入口の道祖神 | 第六天神社 | 高原街道を下る | 旧道に入り岩本へ |

| 山本地区から上ってくる道がガソリンスタンドで富士本道に合流してその地点から150mも南下した |

| した所に勘助坂入口があって200mの表示である。山本勘助が幼少の頃遊んだと言われる坂で |

| ここから入っていくとちょうど新東名高速の富士宮トンネルの真上に当たる。勘助坂入口の案内板の |

| 下には小さな双体道祖神。舟形光背の浮彫で左の男像は笏を持ち右の女像は合掌している。この |

| 先右手に高原区公会堂と並んで第六天神社。前を通過して丘陵地帯の最高部になる所がほぼ市境 |

| であろう。ここからもう岩本の集落に下っていく。現在の高原街道は整備されて広く車の往来も激しい。 |

| この車道は最近大きく左にカーブして松岡地区に下っている。途中右の旧道に入っていく。 |

|

|

|

|

| 琴平神社下の釈迦三尊像 | 岩本・旭町 | (推定)下向道合流点 | 岩本・東田の道祖神 |

| 旧道に入って岩本旭町に下りる途中の琴平神社下に1基の石造物がある。かつての調査資料では |

| 釈迦三尊像となっているが、阿弥陀三尊かもしれない。下部には一対の坐像も刻まれているが道祖神 |

| だろうか。蓮華の台座の上舟光背の浮彫である。下に降りると今では県道が旭町交差点を通って |

| 岩松中・岩松小から松岡に伸びている。また下りてきた道の西側には永源寺前を通って実相寺総門 |

| 前に通じる道だ。岩本からは四ツ家経由で松岡に下りる道だと思われるが、実相寺という大伽藍前を |

| 経由して水神社まで行っていたという説も捨てがたい。旭町交差点のすぐ南に岩松の製茶協同組合が |

| あって、東の滝戸橋を渡ってきた村山下向道との合流点だと推測できよう。ここから南に下りるのでは |

| なく、1本西側の細い道まで行く。途中東田の道祖神が民家の庭先に立つ。 |

|

|

|

|

| 四ッ家稲荷神社 | 実相寺参道入口 | 東海道合流点 | 東海道合流点の道標 |

| 四ツ家地区に入って公会堂前を南に下っていく。東名高速道路のガード下に四ッ家稲荷神社。 |

| 鳥居脇に道禄善神と書かれた寛保二年(1742)の文字道祖神。そして境内に入り拝殿を見る。 |

| 拝殿前には階段があり結構床が高くなっている。また境内敷地を外周から見ると南面の田地との |

| 境が石垣が積まれ高くなっていた。まさしくすぐ近くを流れる富士川からの水害対策であろう。 |

| 四ッ家稲荷から150m南に実相寺への参道入口があってT字路になった角に大きな題目塔が |

| 建てられている。浦町の交差点には道標1基。「左 よし原」と正面には「ふなば 〇かん〇 ミち」 |

| 半分苔の付いた自然石で判別も困難になってくる。題目塔から約1km30分くらいで雁がね堤 |

| の護所神社横を通り過ぎて東海道に合流する。今回は松岡水神社まで行かずにここまでとする。 |

| 17:00着、ほぼ10kmを休憩時間を含めて6時間30分とゆっくりした歩行であった。 |